いまや多くの企業が取り組んでいる「コンテンツSEO」ですが、実際にどのように始めればよいのか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。また、成果が出るまで時間がかかると聞き、取り組むか迷っている方もいるかもしれません。

ここでは、コンテンツSEOの概念や目的、実施によるメリット・デメリットに加え、実践方法や成功のポイントまでを分かりやすく解説していきます。初めてコンテンツSEOに挑戦する方はもちろん、改めて基本を整理したい方もぜひ参考にしてください。

コンテンツSEOとは?

コンテンツSEOとは、検索ユーザーにとって有益なコンテンツを作成して、検索エンジンからのWebサイトへの流入を増やす施策のことです。検索結果ページでの露出や、検索ユーザーのWebサイト訪問は、ブランドの認知向上や見込み顧客(リード)の獲得に貢献するため、多くの企業が取り入れています。

コンテンツとは、記事のような読み物コンテンツだけではなく、FAQなど製品周りの疑問や課題解決のコンテンツも含みます。検索ニーズと検索意図を把握してコンテンツを作成する必要があるため、「SEO」の施策の1つとして分類されていますが、「コンテンツ制作」や「コンテンツマーケティング」での施策でもあります。

以下のようなことがコンテンツSEOに該当します。

| 実施内容 | 具体例 |

|---|---|

| 自社の製品・サービスに関心を持つきっかけとなる、興味や課題を持つユーザーの検索ニーズに応える記事・ページの作成 | SATORIが「マーケティングオートメーションとは」「マーケティングオートメーション導入」についての記事をブログで配信 |

| 自社の製品・サービスに関する疑問や課題を持つユーザーの検索ニーズに応えるページの作成 | SATORIが「SATORI 使い方」「SATORI 導入方法」のハウツーコンテンツをWebページに公開 |

| さまざまな顧客の事例インタビューを作成してWebページとして公開 | SATORIが「SATORI 製造業 事例」のページを作成して公開 |

オウンドメディアなど記事系コンテンツの配信に適したサイトを使うこともあれば、サービス・コーポレートサイトに固定のWebページを設置することもあります。

関連記事:オウンドメディアの意味とは?ホームページとの違いを事例で解説

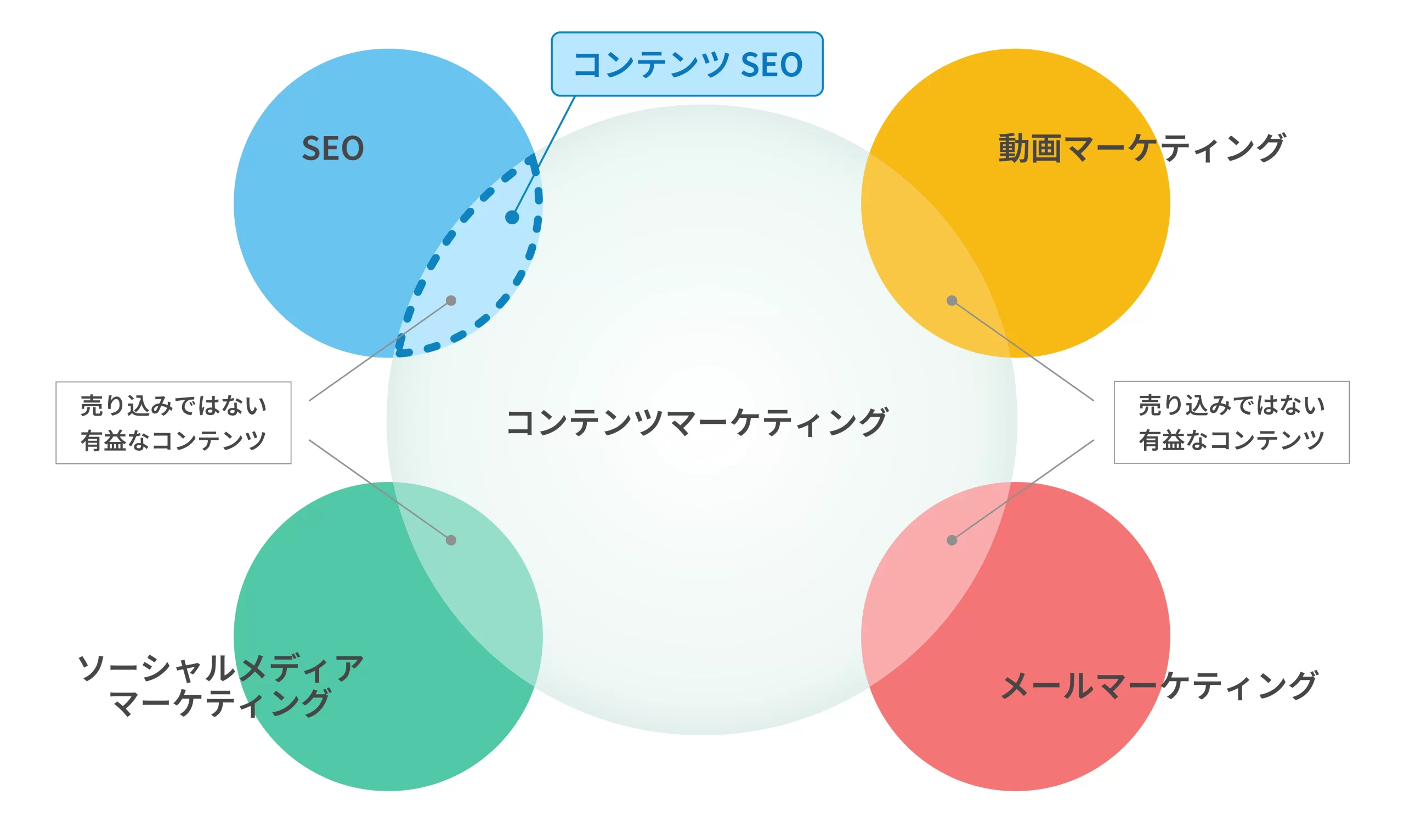

コンテンツマーケティングとの違い

コンテンツマーケティングとは、コンテンツ(=広告ではない、価値ある情報)を使ったマーケティング活動のことです。コンテンツSEOよりもっと広い意味を持ち、Webコンテンツだけでなく、紙媒体や他の配信方法も対象となります。

コンテンツSEOはコンテンツマーケティングの一種ではありますが、コンテンツマーケティング=コンテンツSEOではありません。

関連記事:コンテンツマーケティングとは?手法・強み・成功事例をわかりやすく解説

テクニカルSEO(内部施策)との違い

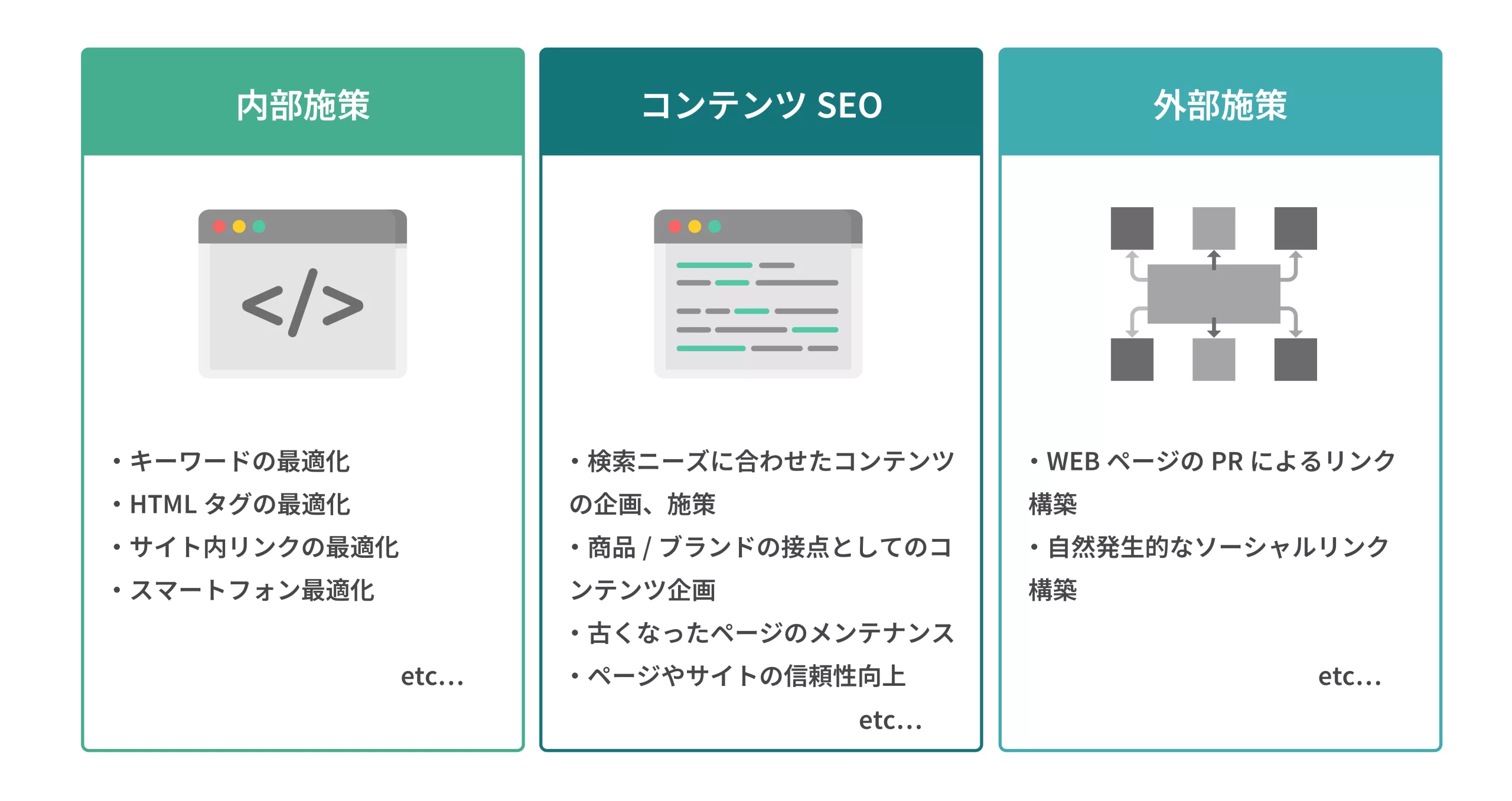

上図のように、SEOには大きく分けて「テクニカルSEO(内部施策)」「コンテンツSEO」「外部施策」の3種類の施策があります。

テクニカルSEOは、検索エンジンがWebサイトを正しく認識し、適切に評価できるようにするための施策を指します。一方、コンテンツSEOは、検索ユーザーのニーズに応じた有益なコンテンツを提供し、検索エンジンでの評価を高める施策です。

簡単に言うと、「テクニカルSEO」は検索エンジンへの対応であり、「コンテンツSEO」は検索ユーザーへの対応であるということです。どちらもSEOにおいて重要な要素であり、テクニカルSEOで「土台」を整え、コンテンツSEOで「価値ある情報」を提供することが理想的なSEO対策となります。

関連記事:SEOとは?基本と初めにやるべき具体策5つをわかりやすく解説

コンテンツSEOが注目されている背景

コンテンツSEOが重要視されるようになった背景には、Googleの検索アルゴリズムの進化があります。

2011年のパンダアップデート(低品質なコンテンツの排除)や、2012年のペンギンアップデート(不自然な被リンクの評価低下)により、従来のように被リンク数やキーワードの詰め込みだけで検索上位を狙うことが難しくなりました。

さらに、2015年以降はGoogleが機械学習(AI)を活用し、検索ユーザーの行動が検索順位に影響を与えるようになっています。クリック率や滞在時間などが評価基準となる現在、ユーザーに読まれ、価値を提供できる「コンテンツ」の重要性がこれまで以上に高まっています。

AIが導入された検索結果とコンテンツSEOへの影響

Googleは近年、検索結果にAI Overview(AIによる概要)を導入しています。AI Overviewは、従来の検索結果(タイトルと説明、リンク)よりも上部に、AIが要約した回答が表示される仕組みです。これにより、検索ユーザーはWebページを開かなくても、検索結果ページ上でAIが生成した回答を得られるようになりました。

AI Overviewは検索体験を向上させる一方で、Webサイトへの直接の流入を減少させる可能性があり、コンテンツSEOにおいても検索流入の減少など大きな影響をもたらすと考えられます。

こうした変化に対応するためには、細かい検索ニーズに応えられるような、独自の知見や具体的な事例を盛り込んだ「差別化されたコンテンツ」を意識して作成することが重要です。また、検索流入だけに頼るのではなく、SNS、メールマーケティング、コミュニティ運営など、検索エンジン以外からのサイト訪問を促す施策と組み合わせて対応する必要があります。

関連記事:GoogleのSGEとは?生成AIのSEOへの影響・有効と無効

コンテンツSEOのメリット

コンテンツSEOは以下のようなメリットがあります。

1)長期間にわたる安定した集客

検索結果に表示されるようになると、継続的なアクセスが期待できます。良質なコンテンツを定期的に配信することでアクセスが増えるだけでなく、サイト全体の検索エンジンからの評価も期待できます。

2)広告費の削減と高いコストパフォーマンス

コンテンツSEOは、リスティング広告のようにクリックごとに課金されることはありません。コンテンツ制作費はかかりますが、広告費をかけずに集客することが可能です。

3)SNSによる拡散と被リンク獲得

良質なコンテンツはSNSで拡散されやすく、SNS経由での流入が期待できるほか、外部サイトからの有効な被リンクを獲得できる可能性も高まります。また、検索ニーズに基づいた有益なコンテンツは、SNS投稿のネタとして二次利用できるメリットもあります。

4)顕在顧客・潜在顧客の両方にリーチ

顕在層と潜在層の両方の検索ニーズを把握してページを作成すれば、見込み顧客の獲得から育成(リードナーチャリング)まで幅広く対応できます。特に、まだ課題やニーズが顕在化していない潜在層へは広告でのリーチが難しいため、潜在顧客に認知してもらうための有効な手段としてコンテンツSEOは大活躍しています。

関連記事:リードナーチャリングに有効なコンテンツとは?制作のコツと施策事例

5)企業の信頼性向上とブランディング

専門性の高い情報を提供することで、企業やブランドへの信頼を高めることができます。さらに、検索結果に何度も表示されることで、ユーザーから「この分野ならこのサイト」と認識され、業界内での権威性を獲得することにもつながります。

コンテンツSEOのデメリット

メリットも多いコンテンツSEOですが、デメリットや注意点もあります。

1)効果が出るまでに時間がかかる

コンテンツの制作や公開から、検索結果での露出まで多くの時間がかかります。施策を開始してから効果を実感できるまで、数ヶ月~1年以上かかることもあります。そのため、コンテンツSEOに取り組む前に、長期戦になることを覚悟しましょう。

2)コンテンツ作成に大きな工数とリソースが必要

検索ニーズに応える良質なコンテンツを作成するためには、企画、編集、執筆、ページ制作など、多くの工数が必要です。そのため、施策を始める前に、こうした作業に対応できる十分なリソースの確保が必要となります。

3)定期的なメンテナンスが必要

比較的長期間にわたって効果が得られる施策ではありますが、数年経つと情報の陳腐化や検索順位の変動に対応するために、コンテンツの更新が必要となります。メンテナンスを怠ると、検索エンジンからの流入が減ってしまう可能性があるため、定期的な分析と改善を続ける必要があります。

コンテンツSEOの実践方法

ここからは、コンテンツSEOの進め方を初めての方にも分かりやすく解説していきます。

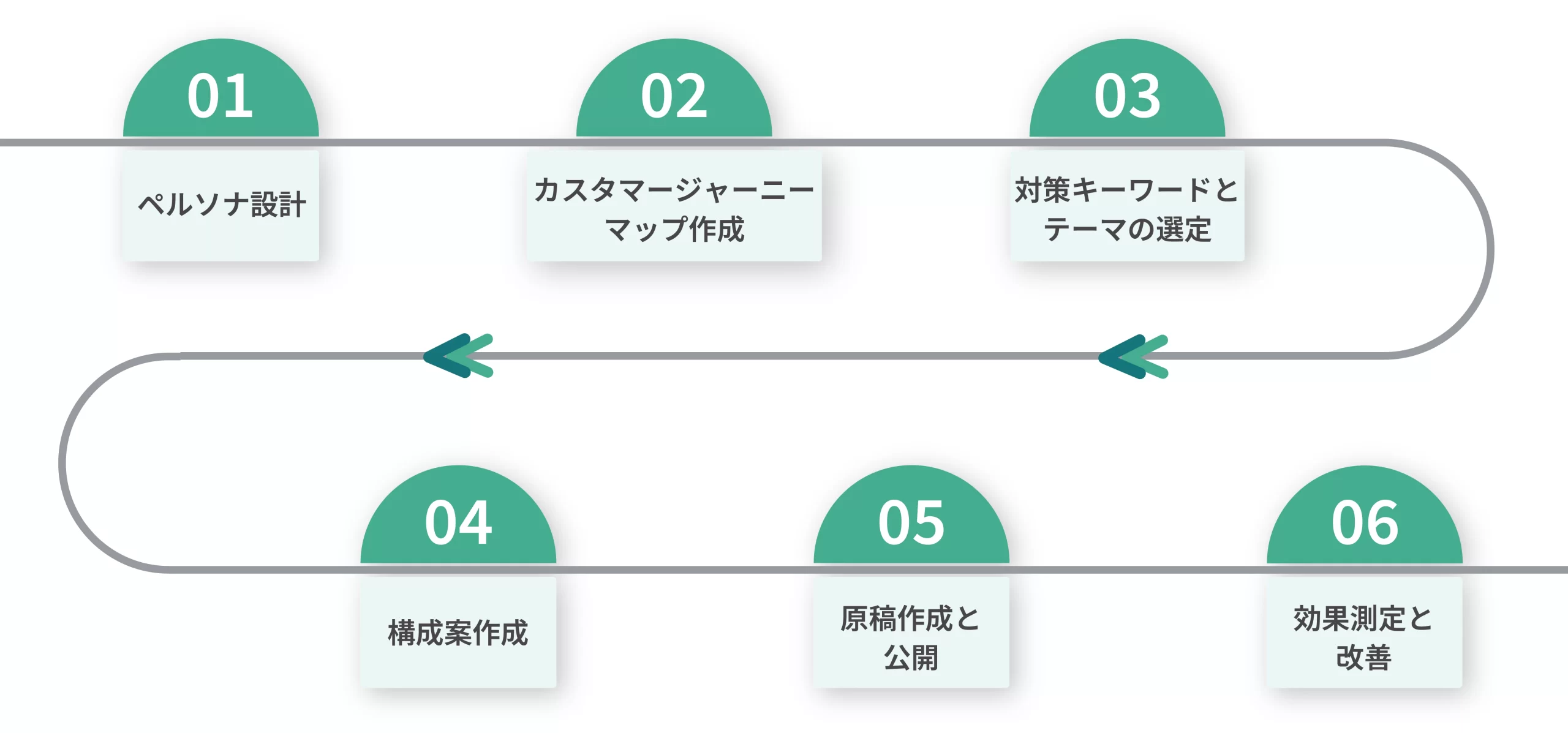

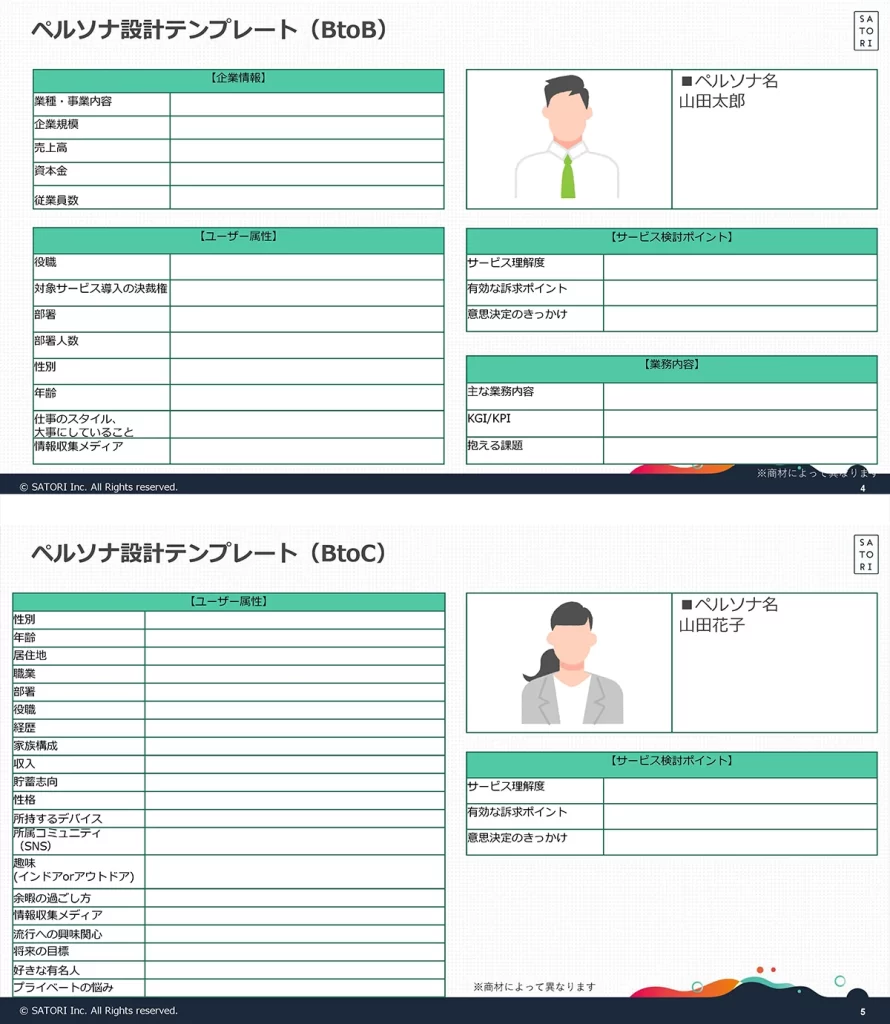

1. ペルソナ設定

まずは、Webサイトに訪れるユーザー像をペルソナとして設計しましょう。

ペルソナを作成する際は、製品やサービスを欲しいと思う人のプロフィールや背景、抱えている課題を設定してみます。実際の顧客をモデルにすることで、より現実的で効果的なペルソナを作成できます。

関連記事:ビジネスでの「ペルソナ」とは?具体例と作り方・無料テンプレート

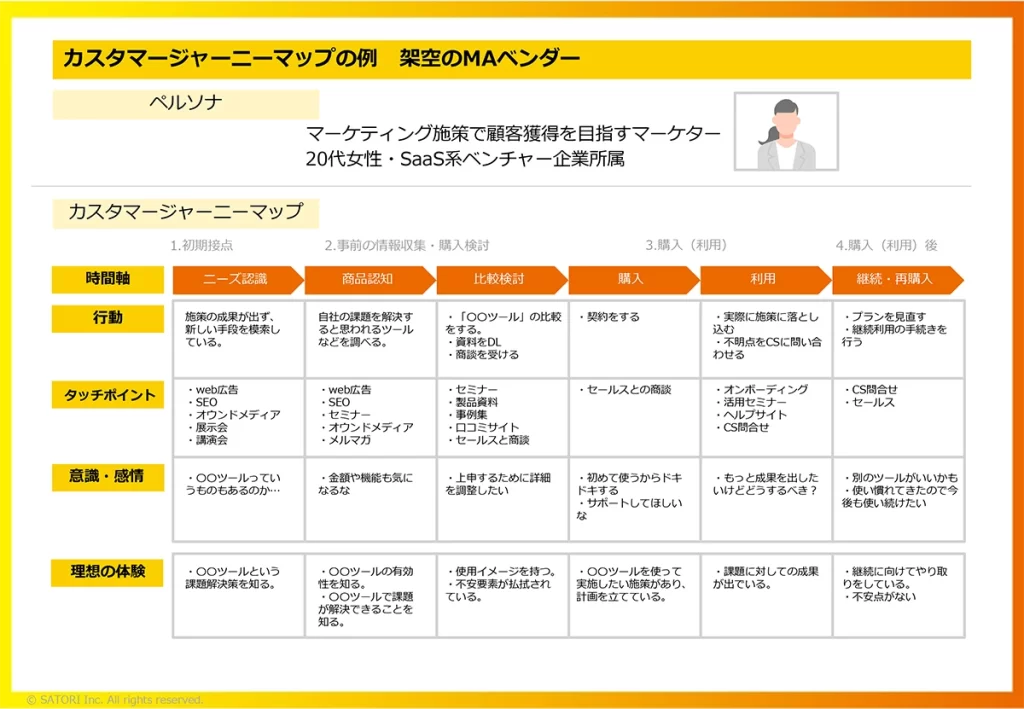

2. カスタマージャーニーマップ作成

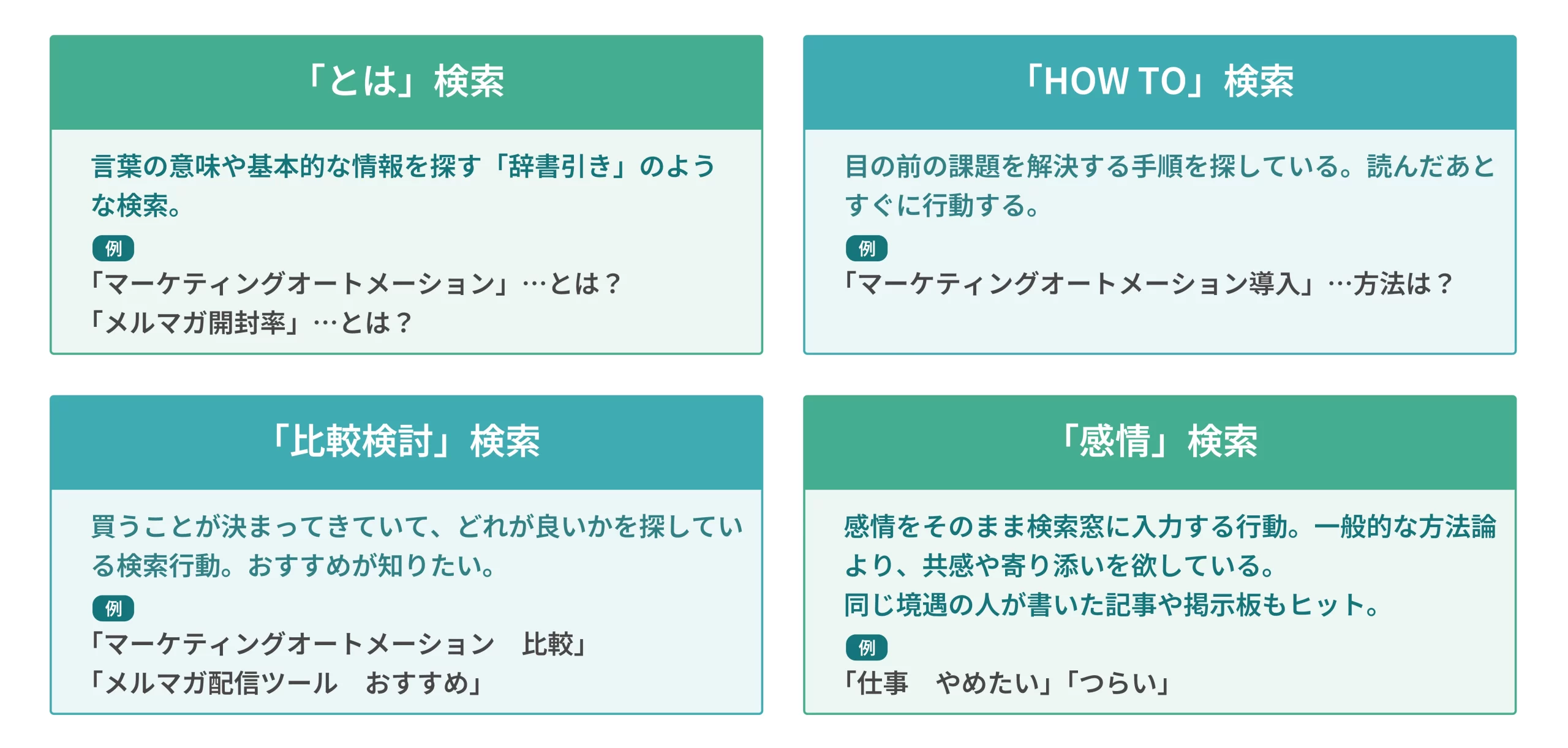

ペルソナがまだ潜在顧客の段階から、製品やサービスと出会い、最終的に契約・購入に至るまでのカスタマージャーニーを描いてみましょう。

コンテンツSEOを目的としているので、どのような「検索行動」を取るのかも合わせて記載することで、実際に活用しやすいカスタマージャーニーマップを作成できます。

関連記事:わかりやすい「カスタマージャーニーとは」概念・必要性・事例

3. 対策キーワードとテーマの選定

カスタマージャーニーマップを基に、ペルソナの検索行動を洗い出し、検索ニーズの調査を行います。検索ニーズはキーワードツールなどを活用して調査し、実際に起こる検索行動なのかどうか、その検索ボリュームがどれくらいあるのかを把握しましょう。

対策キーワードが決まったら、それに基づいてコンテンツのテーマリストを作成します。その際、対策キーワードに対してコンテンツ化できる検索ニーズかを考え、コンテンツ化できる場合はテーマとしてリストアップしていきます。

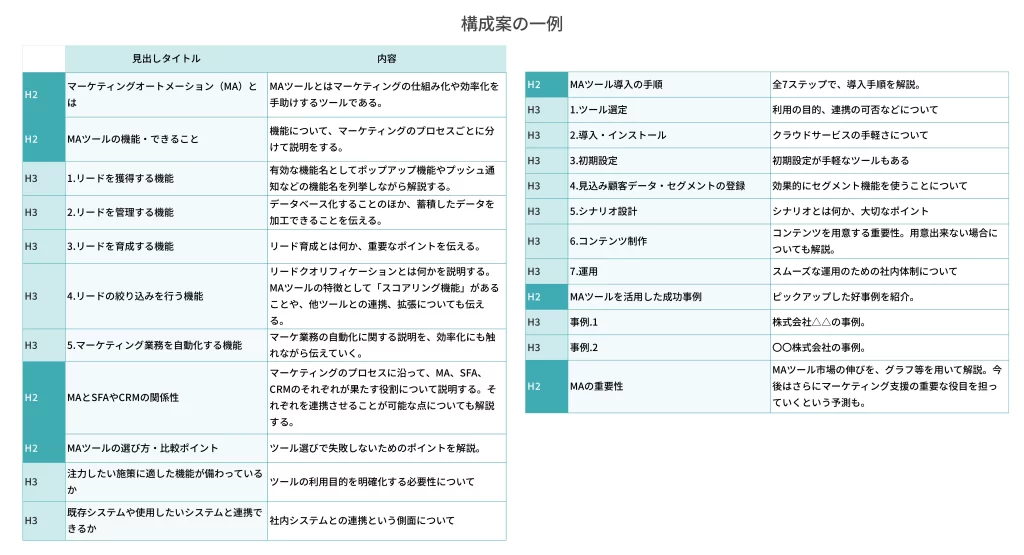

4. 構成案作成

決定した各テーマに対して、コンテンツの構成案を作成します。

構成案では、タイトル案やコンテンツ紹介文(Description)、見出し(H2・H3等)を決めていきます。この構成案がライターへの指示書となり、コンテンツ制作の土台になります。

また、この構成案が検索ユーザーの検索意図にどれだけ合致しているかによって、検索結果で上位表示されるかどうかが左右されるため、SEOの知見を持つ人が作成することが望ましいです。

5. 原稿作成と公開

作成した構成案を基に、原稿執筆と作図を行います。構成案の精度が高ければ、ライターやイラスト作成者は外部にアウトソースしても問題ありません。ただし、制作全体のディレクションについては、製品やサービスをよく理解している内部のメンバーが担当することが望ましいでしょう。

6. 効果測定と改善

記事を公開したら、対策キーワードでの検索順位や検索流入数をモニタリングします。公開して3ヶ月経っても、狙った検索順位に届かない場合は、コンテンツ改善を行いましょう。

コンテンツ改善にはヒートマップツールが有効です。読者がどのエリアを熟読しているか、どの辺までスクロールして離脱しているか、どのCTAにアクションをしているかを特定し、より読者に好まれる内容に改善していきます。

この1~6のステップを繰り返しながらPDCAを回して、成果が出るまで根気よく施策を実施していきます。

コンテンツSEOを成功に導くためのポイント

長期的に施策を行うコンテンツSEOですが、成功に導くために念頭に置いておきたいことがいくつかあります。ここでは、成功に導くためのポイントを5つご紹介します。

1)高品質なコンテンツを作成する

オリジナル性と検索意図を満たす情報の網羅性の両方を意識して、高品質なコンテンツを作成しましょう。テキストだけのコンテンツより、図版や動画などのビジュアル要素を取り入れることで、ユーザーの理解が深まり、ページの熟読率や滞在時間の向上にもつながります。検索順位に固執せず、検索ユーザーに寄り添うことを第一に考えてください。

2)Googleの評価基準である「E-E-A-T」を意識する

Googleのコンテンツ品質評価基準である「経験」「信頼性」「権威性」「専門性」を意識したコンテンツ作りを行いましょう。

たとえば、信頼できる専門家によるライティングや監修の実施と、その情報の表示、データの出典元の記載などは、コンテンツの信頼性や専門性を高めるための重要な要素です。コンテンツ配信型のオウンドメディアを運営する場合は、運営会社ページやAbout Usページを必ず設置し、サイトの運営主体が誰なのかを明確に示すことも欠かせません。

関連記事:5分で理解「E-E-A-T」とは?SEOで重要視されるGoogle品質評価基準とできる対策

3)内部施策を最適化する

コンテンツSEOは、テクニカルSEO(内部施策)と合わせて実施する必要があります。どれだけ良質なコンテンツを作成しても、検索エンジンに正しく理解されなければ、検索結果に表示されるチャンスが減ってしまうためです。

そのため、適切な内部リンクやナビゲーションの整備、コンバージョンにつなげるためのCTAの設置などを行い、ページ単位ではなくサイト全体としてユーザーの滞在時間を延ばす工夫が求められます。併せて、HTMLの最適化や構造化マークアップなど、検索エンジンがコンテンツを理解しやすくなるための技術的な対応も欠かせません。

関連記事:無料で簡単にできるSEO対策10個

4)継続的な運用と改善を行う

コンテンツSEOは、継続して取り組まなければ大きな成果は得られません。そのため、施策を始める前に、継続的に運用できる体制を整えることが必要です。具体的には、製品やサービスへの理解がある社内メンバーをディレクターや編集者としてアサインし、ライターやデザイナー、入稿担当などの実作業は外部スタッフに依頼する形でも問題ありません。

また、コンテンツを公開しても検索エンジンへの露出が少ない場合は、繰り返し改善を行い、検索ニーズとのズレを修正していきましょう。

5)ツールを活用して効率化する

検索ニーズのリサーチや構成案の作成サポート、公開後の分析など、あらゆる工程でツールを活用することで作業を大幅に効率化できます。実際に、多くのプロジェクトでSEOツールやヒートマップツールが活用されており、さらに最近では生成AIを使って構成案や原稿を作成する取り組みも広がっています。

関連記事:SEOツール比較表・おすすめをプロが厳選

ChatGPTをマーケティング分野で活用する16の方法&プロンプト例

コンテンツSEOでやってはいけないこと

成果を求めるばかりに、つい「やってはいけないこと」に手を出してしまいがちです。コンテンツSEOは長期的に取り組む施策になるので、最初に運営ガイドラインを作成して予防していきましょう。

1)Googleガイドラインに違反する施策

Google 検索の基本事項(旧ウェブマスター向けガイドライン)には、「スパムに関するポリシー」が掲載されています。リンクスパムや隠しテキストなど、検索エンジンを騙す行為は禁止されており、違反すると検索結果に表示されなくなるリスクがあります。

特に注意したいのは、キーワードの過剰な埋め込みや意味のない低品質コンテンツの量産など、意図せずガイドライン違反に該当してしまうケースです。こうしたリスクを避けるためにも、外部ライターに執筆を依頼する場合は、必ずチェック体制を用意しておきましょう。

2)他サイトのコンテンツのコピー

他サイトのコンテンツをコピーするのは厳禁です。Googleは重複コンテンツを低評価し、検索順位の低下やインデックス削除といった重大なペナルティを科す可能性があります。

また、自社のコンテンツが他者にコピーされるリスクもあるため、定期的な監視が必要です。コピペチェックツールを活用し、類似コンテンツがないか確認しましょう。万が一、他サイトに無断転載された場合は、Googleへ著作権侵害の申し立てを行うことも対策の1つです。

3)自社サイト内でのコンテンツ重複

自社サイト内に同じ読者層を対象とした似たような内容のコンテンツが複数存在すると、サイト内でページ同士が競合し、SEO評価が分散してしまうリスクがあります。その結果、検索エンジンが「どのページを評価すべきか」判断できず、検索順位が十分に上がらない原因となることがあります。

こうした事態を防ぐために、コンテンツをリスト化して一元管理し、「誰に何を伝えるのか」というテーマを明確に整理しましょう。これにより、重複コンテンツの発生を防ぎ、SEO効果の最大化が期待できます。

4)成果が出る前のコンテンツ内容変更

コンテンツは公開してすぐに検索順位がつくわけではなく、検索エンジンから評価され、検索流入が増え始めるまでに一定の時間がかかります。そのため、評価がついていない段階でコンテンツを改善しても、工数ばかりかかって効果が出ない可能性があります。

コンテンツ公開後は最低でも1ヶ月、できれば3ヶ月程度は様子を見て、十分なデータが集まったうえで分析と改善を行いましょう。

5)生成AIに頼りすぎたコンテンツ作成

生成AIにコンテンツ制作をすべて任せることはおすすめできません。AIはWeb上の既存情報を基に文章を生成するため、独自性に欠けたありきたりな内容になりやすいからです。

ただし、生成AIはアイデア出しやラフ案の作成、校閲などの補助的なツールとして活用できます。重要なのは、最終的なコンテンツを必ず専門家や有識者の知見をベースに構築し、独自性のある質の高い内容に仕上げることです。

まずはスモールスタートで始めてみましょう

コンテンツSEOは、認知拡大や潜在顧客・見込み顧客へのリーチに有効な施策ですが、成果が出るまでに時間がかかるという特性があります。また、予算や社内リソースの確保が課題になることも多く、最初から大規模に始めるのは難しい場合もあるでしょう。

そのため、まずは3〜10本程度のコンテンツを公開し、検索流入やコンバージョンといった具体的なデータを蓄積することから始めるのがおすすめです。こうして得られた実績を基に、社内の理解と協力を得ながら施策を拡大していくことが、成功への第一歩となります。

なお、SATORIではSEO施策の基礎知識を含む「マーケティングの教科書」を無償で提供しています。これからコンテンツSEOに取り組む方は、施策開始前にぜひご一読いただければ幸いです。

この記事が気になる方へ!おすすめの資料はこちら

マーケティングの教科書~SEO・Web解析編~

SATORIマーケティングブログの記事から、SEO・Web 解析にまつわる情報を一冊にまとめました。

必要な時に、必要な箇所だけを読んですぐにご活用いただけます。

映像コンテンツプロバイダー・化粧品メーカーECでのWebディレクション・マーケティング担当を経て、コンサルタントに。20社以上のオウンドメディア・コンテンツの企画・戦略設計を行った経験を持つコンテンツマーケティング専門家。2018年5月に独立。検索ユーザーに寄り添うコンテンツ設計を得意とする。