ABMとは、「Account-Based Marketing(アカウントベースドマーケティング)」の略で、特定の企業をあらかじめターゲットとして選定し、その企業に向けて営業・マーケティング施策を最適化していく手法です。

近年、ABMという言葉を耳にする機会が増えていますが、「自社に合った手法なのか」「導入にはどのような準備が必要なのか」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。本記事では、ABMの基本的な考え方から、具体的な実践方法、活用できるツールまでをわかりやすく解説します。

マーケティングにお悩みなら、SATORIに相談しませんか?

MAツール + Web集客支援 + 手厚いサポートで、顧客獲得のあらゆる課題を解決します。 詳しく見る >

ABMとは?

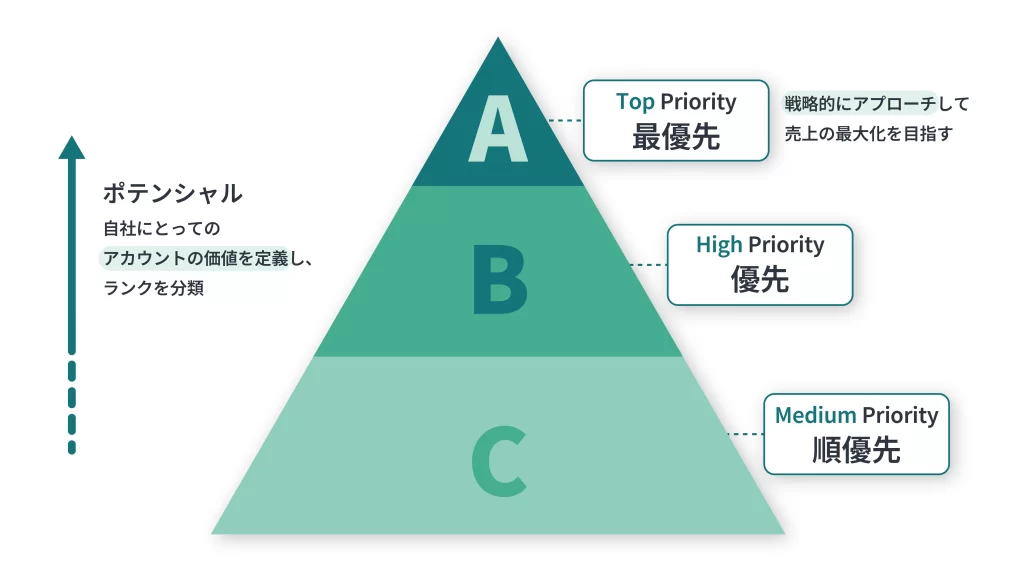

ABMとは、自社にとって高い価値を持つ企業(アカウント)をあらかじめ選定し、その企業に対して戦略的かつ個別にアプローチすることで、売上の最大化を目指すマーケティング手法です。一般的には「ABM戦略」という言葉で用いられることが多く、近年ではBtoBマーケティングの領域で注目が高まっています。

ABMの最大の特徴は、「誰に売るか」を明確に定めたうえで、その企業にとって有益な情報や提案をパーソナライズして提供する点にあります。ターゲットを絞り込んだうえで最適なアプローチを行うことで、効率的に関係性を構築し、商談につなげやすくなります。

さらに、ABMではマーケティング部門と営業部門が連携して活動することが前提となるため、全社的な営業戦略としての側面も強くなります。特に、高単価な商材や大手企業をターゲットとする場合において、その効果がより発揮されやすいといえるでしょう。

ABMとデマンドジェネレーションの違い

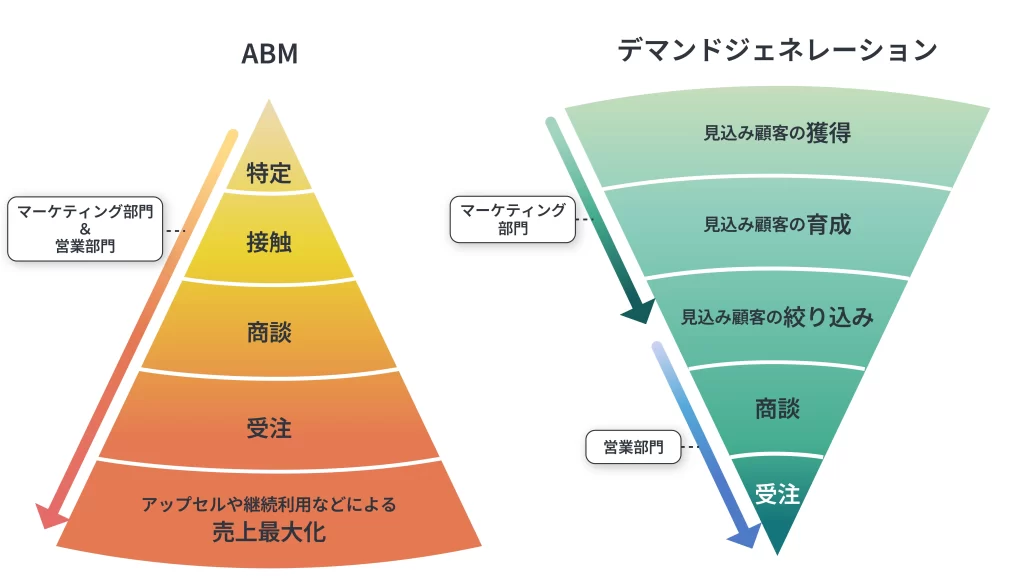

BtoBマーケティングの手法としてよく知られているものの1つに「デマンドジェネレーション」があります。デマンドジェネレーションとは、あらかじめ選定したターゲットセグメント(市場、業種、企業規模など)に対して広くアプローチし、見込み顧客の獲得(リードジェネレーション)、育成(リードナーチャリング)、絞り込み(リードクオリフィケーション)を経て徐々に受注確度を高めていく手法です。

一方、ABMははじめからターゲット企業を選定し、その企業に対して集中的にアプローチするため、デマンドジェネレーションに比べて効率良く売上につなげられるという特長があります。さらに、ABMではマーケティング部門と営業部門が一体となって活動するのに対し、デマンドジェネレーションでは、プロセスの前半をマーケティング部門が、後半を営業部門がそれぞれ担当するという役割分担の違いも見られます。

| ABM | デマンドジェネレーション | |

| 目的 | ターゲット企業の売上の最大化 | 受注確度の高い見込み顧客の創出 |

| アプローチ対象 | 選定した企業(アカウント) | 選定したセグメントに属する個人 |

| 役割分担 | マーケティングと営業部門が連携して推進 | マーケティング部門が主体となり、営業部門へ引き継ぐ |

また、デマンドジェネレーションでは、受注確度の高い見込み顧客を創出し、受注につなげることを1つのゴールとする場合が多いのに対し、ABMでは受注後の継続利用やアップセル、クロスセルを通じて売上の最大化を目指す点も大きな違いです。このように、ABMはLTV(顧客生涯価値)を重視したマーケティング戦略としても有効です。

ABMとデマンドジェネレーションは、どちらが優れているというものではなく、目的や状況に応じて使い分けることが重要です。特に、限られたリソースで成果を最大化したい場合には、ABMが非常に有効な戦略であるといえるでしょう。

関連記事:LTV(顧客生涯価値)とは?計算方法や重要性をわかりやすく解説

ABMが注目されている背景

ABMが注目を集めている背景には、SaaS市場の拡大と専用ツールの普及があります。

SaaS(Software as a Service)は、ソフトウエアをクラウド経由で提供するサービス形態で、多くの場合が月額制のサブスクリプションモデルを採用しており、顧客の継続利用が売上のカギを握ります。特に中小企業向けの場合は、1社あたりの収益性が低く、解約率も高い傾向にあるため、企業はより高単価で長期契約が見込める大手企業へのアプローチを重視するようになっています。こうした背景から、限られたターゲットに対して個別に最適な施策を展開できるABMの有効性が高まっているのです。

さらに、MA(マーケティングオートメーション)、CRM(顧客関係管理)、SFA(営業支援)といったマーケティング・営業活動を支援するツールの普及により、かつては手間のかかっていた顧客情報の収集・分析がスムーズに行えるようになりました。これにより、ABMの実施ハードルが下がり、より多くの企業が実践可能な戦略として採用し始めています。

ABMのメリット・デメリット

ABMは、特定の企業に狙いを定めてアプローチするため、高い成果が期待できる一方で、注意すべき点も存在します。ここでは、ABMを導入することで得られるメリットと、実践するうえでのデメリットについて解説します。

ABMのメリット

ABMの最大のメリットは、狙うべき企業に的を絞って施策を展開できる点にあります。あらかじめ自社と親和性の高いターゲット企業を選定することで、マーケティングや営業の効率が大幅に向上し、受注につながる可能性も高まります。

また、マーケティング部門と営業部門が共通のゴールを持って連携できる点も、ABMの大きな魅力です。部署をまたいだ情報共有や協働が進むことで、施策全体に一貫性とスピード感が生まれます。

さらに、ABMは単発の受注を目的とするのではなく、ターゲット企業との長期的な関係構築を前提とした戦略です。そのため、アップセルやクロスセルの機会が増え、結果としてLTV(顧客生涯価値)の向上にもつながります。限られたリソースを集中させて取り組むことで、施策の無駄を減らし、ROI(投資利益率)の最大化も期待できます。

ABMのデメリット

ABMは高い成果が期待できる手法ですが、すべての企業に適しているわけではありません。企業ごとに個別の施策を設計するには、入念なターゲット選定や事前調査が不可欠であり、それにともない多くの時間と労力を要します。特に導入初期は、体制の整備や関係部門との連携構築といった準備段階で、負担を感じることもあるでしょう。

また、ABMはアップセルやクロスセルによる顧客単価の向上を目的としているため、複数の商材やサービスを持たない企業では、その効果を十分に発揮できない可能性があります。さらに、対象企業を絞り込んで集中的にアプローチするという性質上、1社あたりの売上規模がある程度大きくなければ、投資に見合う成果が得られにくくなります。

そのため、ABMを導入する際には、自社の組織体制や商材の特性、ターゲットとなり得る企業の規模感を総合的に見極めたうえで、本当に自社に適した手法かどうかを慎重に判断することが重要です。

ABMの手法と進め方

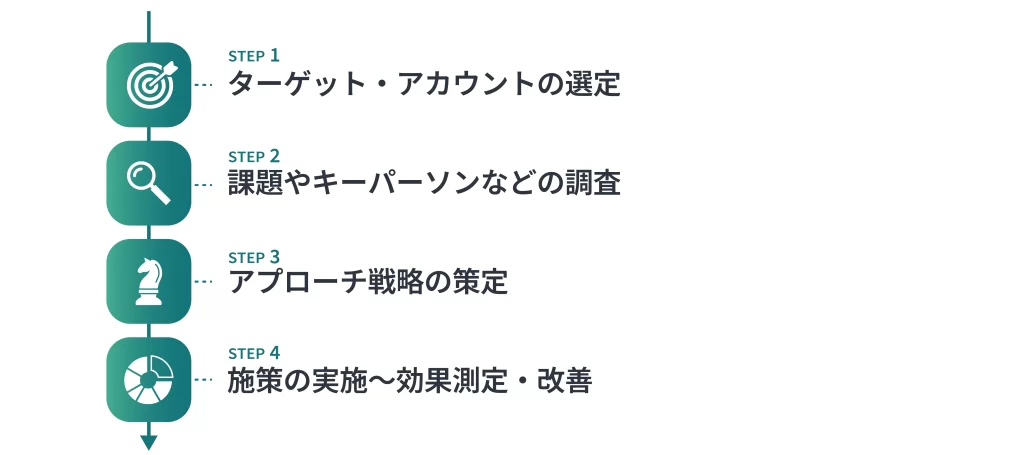

ABMを効果的に実践するには、計画的なプロセスに沿って進めることが重要です。その際、マーケティング部門と営業部門が連携し、一体となって取り組む必要があります。

ここでは、ABMの基本的な進め方を、4つのステップに分けてご紹介します。

1. ターゲット・アカウントの選定

ABMを効果的に進めるためには、まず自社にとって価値の高い企業を見極めることが重要です。その際、企業の年間売上、業種、業態、規模といった基本情報をもとに、以下のような基準でターゲットを選定してランク分けします。

- 既存の優良顧客に類似した企業

- LTV(顧客生涯価値)が高い企業

- 過去に受注実績の多い業界の企業

- 自社製品との親和性が高い企業

- 経営課題と自社ソリューションの相性が良い企業

この選定作業では、営業部門の知見と、マーケティング部門によるデータ分析の双方が欠かせません。両部門が連携しながらターゲットアカウントリストを作成することで、より精度の高いアプローチが可能になります。

2. 課題やキーパーソンなどの調査

ABMでは、ターゲット企業ごとに最適なアプローチを行う必要があるため、事前の情報収集が成果を大きく左右します。具体的に調査すべき内容は以下のとおりです。

- 企業が抱えているビジネス課題

- 業界内での競合状況

- 意思決定に関わるキーパーソンの特定

- 購買プロセス(どの部門が関与するか)

- 過去の商談履歴

これらを把握することで、企業ごとのニーズや状況に応じた効果的な戦略を立てやすくなります。情報収集の手段としては、LinkedInなどのSNS、企業の公式サイト、プレスリリース、ニュース記事、IR資料などが活用できます。特に、キーパーソンの肩書きや関心分野など、アプローチを最適化するうえで役立つ情報は、できるだけ具体的に把握しておくことが重要です。

3. アプローチ戦略の策定

ターゲット企業ごとの調査結果を基に、どのタイミングで、どんな手段を使ってアプローチするかというシナリオを設計します。その際は、ペルソナ設定やカスタマージャーニーマップといった手法を活用し、ターゲット企業の購買プロセスに沿った最適な導線を描くことがポイントです。

関連記事:ビジネスでの「ペルソナ」とは?具体例と作り方・無料テンプレート

カスタマージャーニーマップとは?基本と正しい作り方(事例・テンプレート付き)

ABM戦略におけるアプローチでは、単に電話やメールを行うだけでなく、ターゲット企業ごとにパーソナライズされたコンテンツを用意することが欠かせません。以下のようなコンテンツを活用することで、相手企業の課題や関心に深く刺さるコミュニケーションが可能になります。

- 特定企業専用のホワイトペーパー

- 業界特化型の導入事例

- 特定企業向けのキャンペーン

- キーパーソン向けのウェビナーやイベント

また、チャネルの選定もABM戦略において重要な要素です。ターゲット企業の特性に応じて、メールやWebコンテンツだけでなく、オフラインでの展示会やセミナー、営業による電話や訪問、DMなどを適切に組み合わせ、One to Oneのアプローチを行います。

なお、大手企業へのアプローチでは、BDR(Business Development Representative)と呼ばれるアウトバウンド型のインサイドセールス手法を導入するケースもあります。BDRは、電話やメールを通じてターゲット企業と積極的に接点をつくり、商談機会を創出する役割を担います。

関連記事:メールマーケティングとは?効果は?具体的な手法と流れ・コツを紹介

【入門】One to Oneマーケティングとは?事例で学ぶ実践法

4. 施策の実施~効果測定・改善

策定した戦略に基づき、ターゲット企業へのアプローチを開始します。施策の実施結果は常にモニタリングし、効果を測定することが重要です。効果測定では、あらかじめ以下のようなKPIを設定し、それらの指標と照らし合わせながら成果を評価します。

- 自社Webサイトへのアクセス数

- 問い合わせ数

- 資料ダウンロード数

- セミナーやイベントへの参加率

- 商談化率

- 受注率

- ROI(投資利益率)

期待した成果が得られていない場合は、コンテンツの内容、チャネルの選定、配信タイミングなどを見直し、改善策を検討します。ABMは一度の施策で完結するものではなく、PDCAサイクルを継続的に回しながら、ターゲット企業との関係性を深めていくプロセスです。

関連記事:KPIとは?指標の設定例や方法

ABM推進におけるツール活用

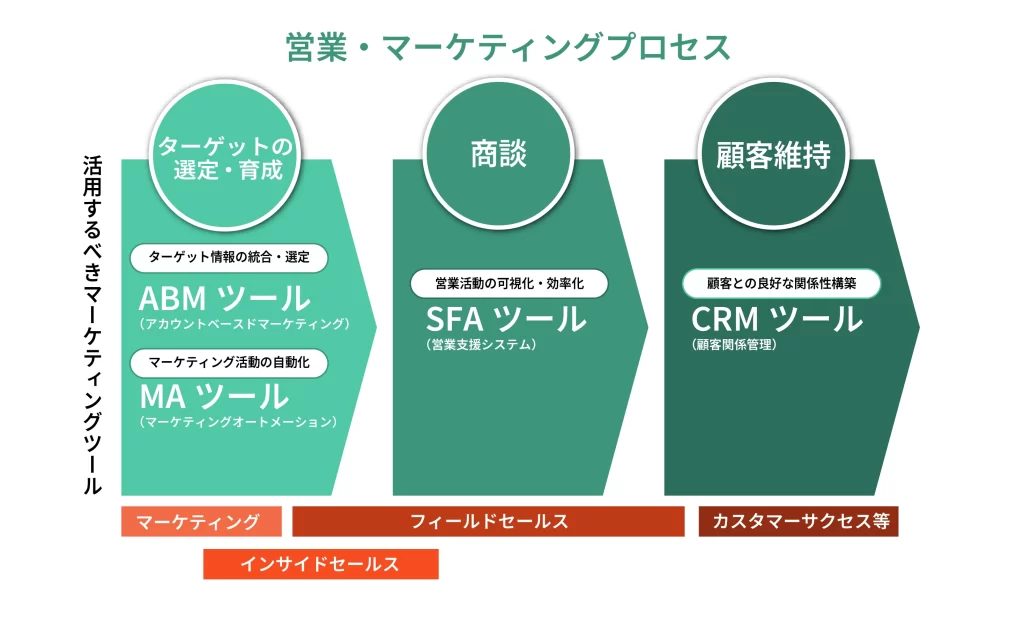

ABMの取り組みは、時系列に沿って「ターゲット・アカウントの選定~育成」「商談」「顧客維持」の3つのフェーズに大別されます。これらを効果的に進めるには、各フェーズの目的に応じたツールを活用することが重要です。

ここでは、ABMを推進する際に役立つツールを、フェーズごとに紹介します。

1)ターゲット・アカウントの選定~育成フェーズ

このフェーズでは、ターゲット企業の選定と関係構築が主な目的となります。ターゲット企業の属性データや行動データを可視化し、的確なアプローチを実現するためには、ABMツールとMA(マーケティングオートメーション)ツールの併用が有効です。

まず、ABMツールは企業情報のデータベースを活用し、ターゲット企業の選定や情報の統合を支援します。これにより、自社にとって高い価値を持つ企業を効率良く絞り込むことが可能になります。

次に、選定した企業に対して、MAツールを使ってメール配信やWebサイト上の行動追跡などを行い、見込み度合いに応じたアプローチを自動化します。これにより、ターゲット企業との関係を深めつつ、商談化の確度を高めていくことができます。

代表的なツールは以下のとおりです。

| 種類 | ツール名 | 特徴 |

| ABMツール | uSonar(株式会社ランドスケープ) | 顧客データ統合ソリューションを中心としたABMツール。自社が保有するデータと「uSonar」が提供する膨大な企業情報を統合し、ターゲット企業の選定を支援。 |

| MAツール | SATORI(SATORI株式会社) | 顧客獲得・育成から絞り込みまでを自動化するMAツール。ターゲット企業の従業員を見込み顧客として把握し、行動状況の可視化やWebサイト上での接客などを通じて顧客育成を支援。 |

関連記事:マーケティングオートメーション(MA)とは?基本とツールの選び方をわかりやすく解説

2)商談フェーズ

商談フェーズでは、営業活動の進捗を正確に把握し、効率的に管理・推進することが重要です。そのために活用されるのが、SFA(営業支援)ツールです。SFAツールは、商談のステータス管理やアクションの記録、タスクの可視化などを通じて、営業プロセス全体の最適化を支援します。

また、獲得した名刺の情報を効率的に管理・共有するには、名刺管理ツールの活用も効果的です。名刺の電子化や社内メンバーとの情報共有によって、営業活動の精度とスピードを向上させることができます。

代表的なツールは以下のとおりです。

| 種類 | ツール名 | 特徴 |

| SFAツール | Salesforce(株式会社セールスフォース・ドットコム) | SFAツールの代表格で、商談フェーズにおける営業案件の管理、及び営業活動の可視化を支援。 |

| 名刺管理ツール | Sansan(Sansan株式会社) | 法人向けの名刺管理ツール。営業活動で入手した名刺データをクラウド上で一括管理し、顧客情報を全社で共有することが可能。 |

関連記事:SFAとは?CRM・MAとの違い、ツールの選び方、活用のポイント

3)顧客維持フェーズ

受注後も関係性を深めてLTVを最大化するには、フォローアップや顧客満足度のモニタリングを通じて、課題やニーズを早期に把握・対応できる仕組みが必要です。これにより、解約リスクの低減に加え、アップセルやクロスセルの機会創出にもつながります。

このフェーズで活用されるのが、CRM(顧客関係管理)ツールです。CRMツールは、顧客の基本情報に加え、利用状況やサポート履歴なども一元的に管理できるため、顧客ごとの対応を最適化するうえで非常に有効です。

代表的なツールは以下のとおりです。

| 種類 | ツール名 | 特徴 |

| CRMツール | Microsoft Dynamics 365(Microsoft) | WindowsやOffice 365でおなじみのMicrosoft社が提供するCRMツール。CRMに必要な機能を網羅し、大規模な組織にもなじみやすい点が特徴。 |

関連記事:【機能比較表あり】SFAとCRMの違いとは? 選び方のポイントは?

MAとCRMの違いとは?2つを連携させるメリットとMAの選び方

自社の戦略にあわせてアプローチとツールを選定しよう

ABMは、自社にとって高い価値を持つ企業を見極め、選定した企業に対してパーソナライズしたアプローチを行うことで、効率的に成果を上げることができる手法です。特に、高単価商材や大手企業をターゲットとする場合において、大きな効果を発揮します。

ただし、ABMはすべての企業にとって最適な手法とは限りません。自社商材の特性やターゲット企業の規模、社内の体制などを考慮したうえで、本当に自社に適した手法かどうかを慎重に判断することが重要です。

また、ABMの成果を高めるためにはツールの活用が欠かせませんが、すべてのツールを一度に導入する必要はありません。たとえば、ターゲット企業の選定やコンテンツ配信の自動化など、自社の課題や目的に直結する領域から導入をはじめ、必要に応じて段階的に他のツールと連携させていくのが効果的です。

なお、ABMにおける顧客の育成を効果的に進めるうえではMAツールが大いに役立ちます。MAツールの基礎知識や導入に向けてのポイントをまとめた資料を、下記より無料でダウンロードいただけますので、ぜひあわせてご一読ください。

この記事が気になる方へ!おすすめの資料はこちら

失敗しない!MAツール導入成功ガイド

導入前に必読 MAツール導入成功は準備で決まる!失敗しない完全ガイド

本資料は、MAツール導入を成功させるための実践的なガイドです。導入により何を実現したいのかを明確にする「要件定義」のプロセスから適切なMAツールの選定、そして導入後の活用まで成功へのヒントが分かります。

MAツール「SATORI」のご紹介

匿名の見込み顧客へもアプローチできるMAツールです。

「SATORI」は、“名前のわかる見込み顧客”だけでなく、“匿名の見込み顧客”にも接点を創出することができる国産のマーケティングオートメーションツールです。Webサイト内の行動履歴を把握、興味関心の高い見込み顧客を発見し、アプローチすべき最適なタイミングをご担当者さまへお伝えいたします。