リードナーチャリングとは、「リード(見込み顧客)」の「ナーチャリング(育成)」を示す言葉です。

しかし、具体的に「何をやること?」と疑問に思う方は多いかもしれません。

この記事では、リードナーチャリングの意味や具体的な手法、リードジェネレーションとの関係等を解説します。

具体的にリードナーチャリングを活用した事例も取り上げますので、ぜひ参考にしてください。

リードナーチャリングの意味とは?

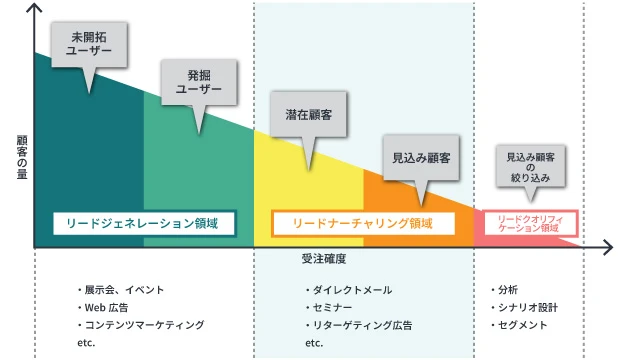

リードナーチャリングは、デマンドジェネレーション(※1)という活動の中で行われる施策の一つです。

リード(Lead)は見込み顧客、ナーチャリング(Nurturing)は「育成」という意味を持つ言葉で、文字どおり顧客を育成する活動を指してリードナーチャリングと呼んでいます。

リードとは自社の顧客になる可能性のあるターゲットのことですが、製品・サービスの購入に対する温度感、言い換えると「購入したい」と考えている度合いはまちまちです。

「まだ検討を始めたばかり」という段階にある人もいるでしょうし、「すぐにでも導入したい」と考えている人もいるでしょう。

リードナーチャリングではそうしたリードの検討段階を踏まえて、次の段階へと一歩進んでもらうために様々な施策を行います。

※1 デマンドジェネレーション(需要創出)とは、営業案件を作り出す一連の活動のことです。

リードジェネレーション、リードナーチャリング、リードクオリフィケーションの三つの段階を経て、受注確度の高まった案件を営業部門に引き渡すのが、デマンドジェネレーションの目的です。

リードジェネレーションとは?

リードジェネレーションとは、自社の顧客となりうる見込み顧客(リード)を獲得するための施策で、デマンドジェネレーションの初期段階に行います。

リードジェネレーションにより獲得した見込み顧客は本記事で解説するリードナーチャリングを通じて育成され、後述するリードクオリフィケーションのプロセスに引き渡されます。

関連記事:【わかりやすい】リードジェネレーションとは?具体的な手法と事例も紹介

リードクオリフィケーションとは?

リードクオリフィケーションはデマンドジェネレーションの後半に行う活動で、リードナーチャリングにより育成された見込み顧客に対してスコアリング等の手法を用いて絞り込みを行います。

リードクオリフィケーションの過程を経た見込み顧客は、「受注確度の高い見込み顧客」として営業部門に引き渡されます。

関連記事:【わかりやすい】リードクオリフィケーションとは?効果的な手法を紹介!

なぜ、リードナーチャリングが重要なのか?

デマンドジェネレーションを構成する3つの活動はいずれも重要なものですが、近年、特にリードナーチャリングの重要性が高まってきています。

その背景には、以下のような事情があると考えられます。

1) 購買プロセスの長期化・複雑化

BtoB企業の購買プロセスは長期に渡り、かつ社内の様々なステークホルダーが関与するため複雑化しがちです。

さらに、近年はインターネットで手軽に情報収集できるようになったため、この傾向がさらに加速しています。

企業の担当者は自ら製品・サービスに関する情報をWebで収集し、企業へアプローチした後に営業プロセスを開始する流れがスタンダード化してきているのです。

入手できる情報量も増え、事前の情報収集の段階で「あたり」をつけた複数の企業とやりとりすることが一般的になりました。

そのため、検討プロセスが複雑化し、結果として検討期間が長期化しているのです。

昨今のテレワークの普及も、この流れに拍車をかけている要因の一つといえるでしょう。

このように長期化・複雑化する購買プロセスのもと、見込み顧客に対して適切なタイミングでアプローチをかけていく上では、リードナーチャリングが重要な役割を果たします。

2) 検討期間を通じたコミュニケーションが必要

展示会やセミナー、Web広告等で獲得したリードは、大半が「まだ自社のサービスを知ったばかり」の段階だと考えられます。

こうしたリードにいきなり営業活動を行っても、スムーズに受注へ繋げることはできません。

Webでの情報収集が一般化したことを受け、Web経由でのリード獲得は間口が広がりました。

しかし、その分、獲得したリードの成熟度(購買に対する興味・関心の高さ)は低くなってきています。

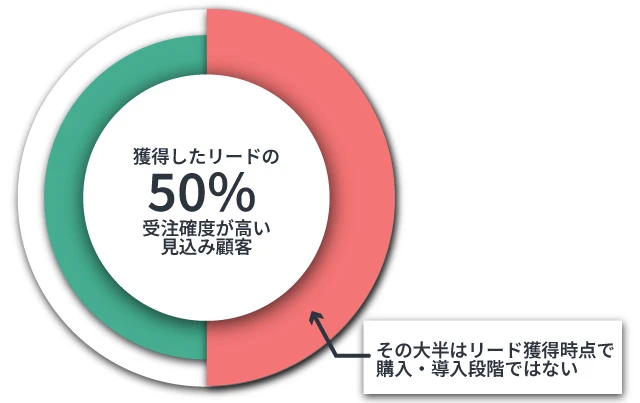

ある調査(※2)によれば、企業が獲得するリードのうち50%が受注確度の高い見込み顧客であるにも関わらず、その大半が獲得した時点では実際に商品を購入する段階に至っていないといいます。

一般的に、BtoB企業の購買プロセスは長期に渡りますが、

リードナーチャリングを行うことで、その時点では受注確度の低い顧客を繋ぎ止められるほか、継続的なコミュニケーションによって関係性を構築していくことができます。これに加え、リード側でも自社の製品・サービスに関する認知が進み、いざという時に思い出してもらえる可能性が高まるでしょう。

※2 出典:110 Sales and Marketing Statistics

3) 不要なアプローチは企業担当者に響かない

一般的に、リードジェネレーションによって獲得したリードの大半は、獲得した時点では当該商品・サービスに対する理解が十分に進んでいません。

この段階で闇雲にアプローチをかけても、顧客の関心を喚起するのは難しいでしょう。

むしろ、受注に繋がるかもしれない有望な見込み顧客を、取り逃がすきっかけになりかねません。

ただし、電話やメールでの営業的なアプローチが、すべてNGというわけではありません。

企業担当者が嫌うのは「現時点で求めていない情報の押し売り」です。リードナーチャリングを通じて企業担当者の検討状況を把握しながら、今求めている情報を提供することができれば、営業活動の効率を格段に高めることが可能です。

リードナーチャリングの施策と手法

では、実際にはどのような手法でリードナーチャリングを実施すればよいのでしょう。

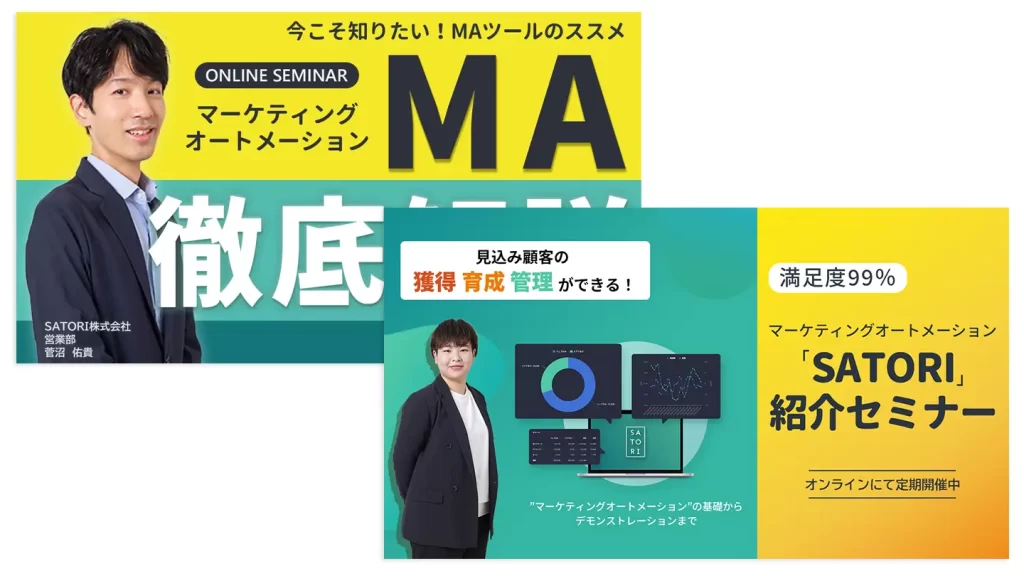

この節ではSATORIが行っている実際の施策をご紹介しつつ、具体的なリードナーチャリングの手法について解説します。

まずは目的を明確にする

具体的な手法についてお話する前に、一つお伝えしておきたいことがあります。

それは、リードナーチャリングには「見込み顧客とのタッチポイントを持ち続ける」「購買意欲を醸成する」という二つの軸があるということです。

「タッチポイントを持ち続ける」とは、獲得したリードの購買意欲が十分に高まるまで適度にコミュニケーションを取り続け、いざという時に思い出してもらうための下地作りをするということです。

一方、「購買意欲を醸成する」とは、顧客の課題認識を強め、商品・サービス導入の必然性をより強く意識してもらえるように促すためのアプローチをするということです。

リードナーチャリングの施策を実施する際には、上記の2軸のうちのどちらを目的としているかを明確にしておくことが重要です。

チーム体制を構築する

マーケティングチームと営業チームとで綿密に連携を取り、リード獲得を受注や商談へとつなげていくチーム体制の構築が重要です。

この橋渡し的な役割をインサイドセールスが担います。

マーケティングチームが獲得したリードに対して、インサイドセールスが電話やメール等非対応でのアプローチを実施し、購買意欲の高まったリードを営業チームへと受け渡します。

3つの代表的施策を実践する

以上を踏まえて、リードナーチャリングにおける代表的な施策を3つご紹介します。

1)定期的にメルマガを配信する

獲得した見込み顧客に対して定期的にメルマガを配信する手法で、これは前述の2つの軸のうち、「見込み顧客とのタッチポイントを持ち続ける」ことを主な目的として実施するものです。メルマガというメディアを用いて見込み顧客とのつながりを持ち続けることで、いざという時に思い出してもらうための下地作りを行います。

ターゲットの興味・関心や成熟度合いに応じてパーソナライズされたメルマガを配信することで、見込み顧客にとって有益な情報を届け、信頼関係を構築することが可能です。

メルマガの配信にあたって留意していただきたいのは、製品・サービスを一方的に売り込むだけのメールを送信するのは避けた方がよいという点です。

業界の最新情報やちょっとした知識・ノウハウの伝授等、顧客に喜ばれるようなコンテンツを盛り込むことが大切です。

関連記事:メルマガとは?配信の基礎知識・効果的な作り方と成功事例

2)見込み顧客のニーズに合わせたセミナーを開催する

見込み顧客のニーズに合ったセミナーを開催するのも、有効なリードナーチャリング手法の一つです。

こちらは前述の二つの目的のいずれにも合致する施策です。

特に昨今は、テレワークの普及によりオンライン開催のセミナー(ウェビナー)に参加しやすい環境が整ってきていますので、無料のウェビナー開催は業種・業界を問わずおすすめできる施策です。

見込み顧客のスコアや特定の行動をもとに、適切なタイミングで最適なセミナーを提案することが可能です。

たとえば、30日以内に料金や機能紹介、事例紹介等のコンテンツを閲覧した見込み顧客は購買意欲が高まっていると判断し、商品説明や事例紹介等検討度合いが高い層に向けたセミナーに誘導します。

関連記事:ウェビナー(Webinar)とは?意味や開催手順、Zoomウェビナーの形式・使い方解説

3)既存の見込み顧客へのフォローを行う

前段でお話したとおり、BtoB商材は検討期間が長期化する場合が多く、見込み顧客との間で長期に渡ってコミュニケーションを取り続けることが重要です。

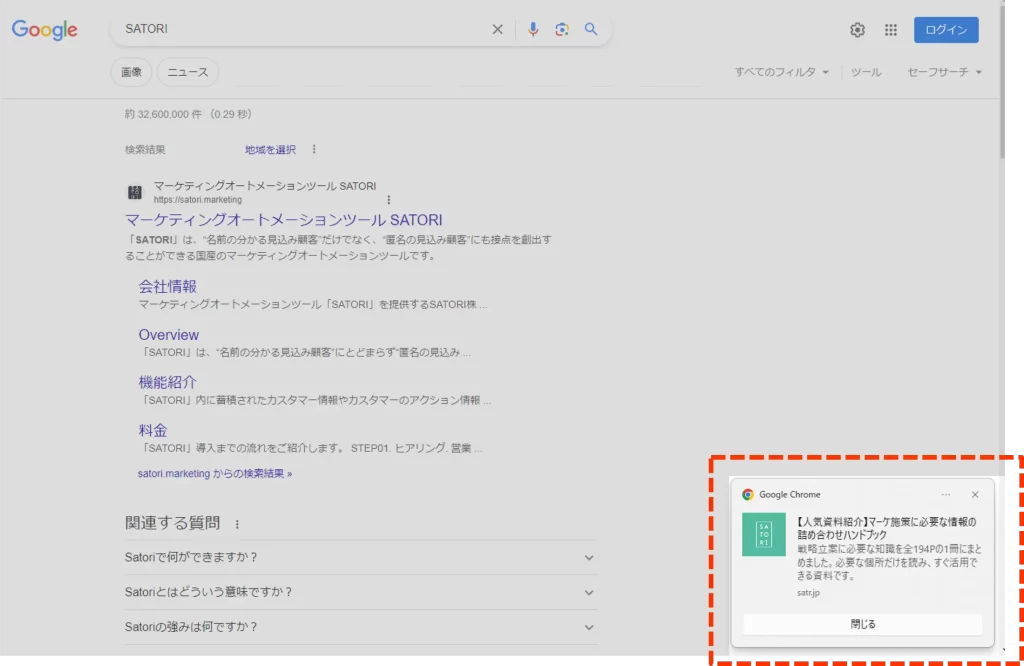

たとえば、一度は自社のWebサイトを訪問してくれたにも関わらず、その後のアクションに繋がっていない見込み顧客に対しては、MAツール(※3)に備わるプッシュ通知を利用して再訪問を促すことで、資料請求等のコンバージョンに繋げられる可能性があります。

また、既に資料をダウンロードしてもらった顧客に対してはシナリオメールを活用することで、効率よく次のステップへと誘導することが可能です。

こちらも同様に、前述の二つの目的のいずれにも合致する施策であるといえるでしょう。

※3 MAツール(マーケティングオートメーションツール)とは、デマンドジェネレーションにおける各フェーズ(リードジェネレーション、リードナーチャリング、リードクオリフィケーション)の効果的かつ効率的な実践を支援するツールのことです。

リード情報管理、スコアリング、プッシュ通知、シナリオメール作成等の機能が搭載されています。

関連記事:マーケティングオートメーション(MA)で何ができるの?基本と機能・導入をわかりやすく解説

適切なKPIを設定して各施策を評価する

施策の目的に対して達成すべき指標を明確化し、評価・改善するためには、適切なKPIの設定が重要です。先に取り上げた3つの施策では、たとえば以下のようにKPIを設定します。

①定期的なメルマガ配信

再CV獲得を目的として、ハウスリスト内の顧客に対してメルマガを配信。1配信あたり、CVR15~20%と仮定して150CVをKPIとして設定する。

②セミナー開催

ハウスリスト内の顧客を対象としたセミナーを実施。申し込み、およびオンライン開催時の視聴獲得のKPIとして、1開催あたり50〜100CVの獲得を設定する。

③既存の見込み顧客へのフォロー

プッシュ通知による再訪・CVの獲得に向けて、1配信あたり5〜10CVをKPIとして設定する。

リードナーチャリングの成功事例

実際にリードナーチャリングを実施し、成果をあげた事例を2つご紹介します。

成功事例1)メルマガの配信で案件化率が約4倍に

総合PR会社である株式会社ベクトルのグループ企業であり、動画広告配信サービス「ビデオリリース」を提供する株式会社NewsTV。

毎年130%以上という成長を遂げてきましたが、マーケティング活動に課題を感じていました。

営業チームの突破力は強みだったものの、リードの整理や販促活動の効率化等が後回しに。しかし、これこそ中長期的な成長を踏まえれば、避けては通れない重要なものであるとは認識していました。

そこで、本格的に戦略的なマーケティング活動へ取り組むことを決定。まずはMAツールを導入し、顧客コミュニケーションの精度アップに取り組みました。

特に必須と考えられていたのが、メルマガの開封率をはじめとしたリードナーチャリングのうえで必要な数字の取得です。

MAツールを導入し、2名でのマーケティング体制を構築。顧客リストを整理してメルマガ施策を実施した結果、顧客ナーチャリングによって約4倍という案件化率の向上を達成しました。

リンク:マーケティング組織の本格立ち上げと同時に「SATORI」を導入。顧客ナーチャリングで案件化率は約4倍に!

成功事例2)ウェビナー施策に注力し、高確度のリード件数が1年で2倍以上に

オンラインで調査対象者を募集する、オンラインリクルーティングのパイオニアである株式会社アスマーク。

営業力が強みだったことから、以前はマーケティング施策にさほど力を入れなくても、事業が拡大していました。

しかし、そうした営業活動のみでは限界があると感じ始め、データを活用したマーケティングを実施することに。顧客情報の蓄積と分析、そして、それらデータを施策実施へ活用するため、SFAツールとMAツールを導入しました。

自社開発の顧客管理ツールもあったため、3つのツール間でのデータ連携が必要だったとのこと。

データ整理、そして社内体制やルール等も見直すと共に、自社システムの改修も求められました。

連携後、MAツールのみで必要な情報をすべて確認できる状態となり、施策の効果検証から改善へのスピードは大きく向上。定量的な変化としてリードナーチャリングを計測しており、アプローチ可能な顧客数は約1年で2倍以上になりました。

リンク:高確度のリード件数が1年で2倍以上に!MA活用で顧客管理からウェビナー施策までを成功させた裏側

マーケティングオートメーションを使ってリードナーチャリングを快適に

リードナーチャリングにおける代表的な施策を3つご紹介しましたが、このほかにも様々な施策が考えられます。

また、前述の施策を自社の状況に応じてアレンジして実践いただくのもよい方法です。

たとえば、「2)見込顧客のニーズに合わせたセミナーを開催する」では見込み顧客のスコアや行動に応じてセミナーへ誘導するという施策をご紹介しましたが、この手法を応用し、十分に検討度合いが高まった見込み顧客に状況ヒアリングをかねたナーチャリングコールやメール配信をするといった施策も考えられるでしょう。

自社の取り扱う商品・サービスやターゲット層の性質に応じて、適切なリードナーチャリング手法を設計してみましょう。

なお、前項の脚注※3でも少し触れたように、MAツールを活用することでこうした施策をより効果的かつ効率的に実践することが可能です。

MAツールを用いたリードナーチャリングの具体的な実践方法を下記の資料で詳しくご説明していますので、ぜひあわせてご覧ください。

この記事が気になる方へ!おすすめの資料はこちら

MAツールではじめる顧客育成

見込み顧客の情報を、活かしきれていますか?

営業活動や展示会で集めた名刺情報や、広告やWebサイトで獲得した顧客情報が、なかなか受注につながらないのは、実は顧客育成に課題があるかもしれません。

マーケティングオートメーション(MA)を活用すれば、見込みの高い顧客を見つけ出し、購買意欲を高める適切なコミュニケーションが可能になります。

マーケティングオートメーションを使って、“一歩先の顧客育成”を実現してみませんか?

ナレッジ・リンクス(株)代表、NPO法人HASHIRU理事。大学在学中に人材ベンチャーでRA/CAとして勤務し、新卒で医療系人材会社に就職。RAとして主に医薬品業界を担当し、トップセールスを達成した後に営業企画職を兼務。Webマーケティングに従事し、その後はITサービスの新規事業にも携わる。IT系企業に営業企画職として転職し、数値分析および戦略立案を担う。その後にナレッジ・リンクスとして独立し、約3年後に事業を法人化。多くのフリーライターとパートナーシップを構築し、幅広いコンテンツ制作を担う。個人でもライターや編集者として、主にスポーツ・ビジネス関連の分野で活動する。その他、ランニングクラブ運営やメディア編集長など。趣味はマラソン、4人の子を持つ大家族フリーランス。

MAツール「SATORI」のご紹介

匿名の見込み顧客へもアプローチできるMAツールです。

「SATORI」は、“名前のわかる見込み顧客”だけでなく、“匿名の見込み顧客”にも接点を創出することができる国産のマーケティングオートメーションツールです。Webサイト内の行動履歴を把握、興味関心の高い見込み顧客を発見し、アプローチすべき最適なタイミングをご担当者さまへお伝えいたします。