生成AIの拡大により、Googleの検索結果が変化していることにお気付きですか?

「AI Overview(AIO:AIによる概要)」とはGoogleの生成AIによる検索体験のことで、2023年5月に米国で導入され、日本では同年8月の試験運用(旧称:SGE)を経て、現在は本格的に提供されています。

ここでは、AI Overviewの機能や、SEOへの影響について解説していきます。

AI Overviewとは

AI Overviewとは、Googleが生成AI技術を活用して提供する新しい検索体験のこと。従来の検索結果の上部にて、生成AIによる要約や回答を表示することで、ユーザーが求める情報を検索結果上で早く提供できる仕組みです。

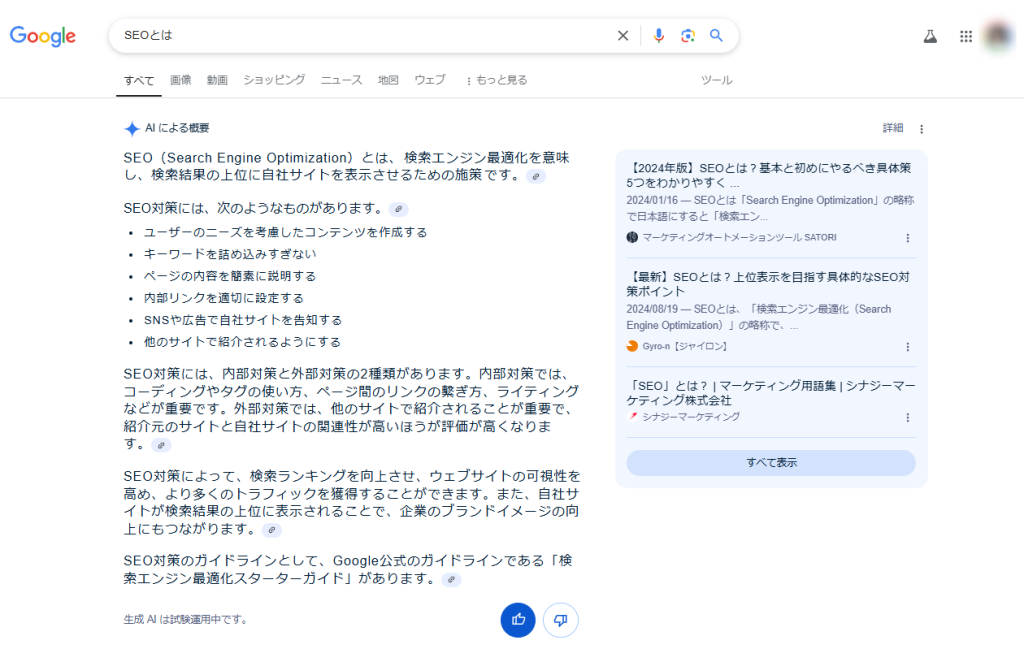

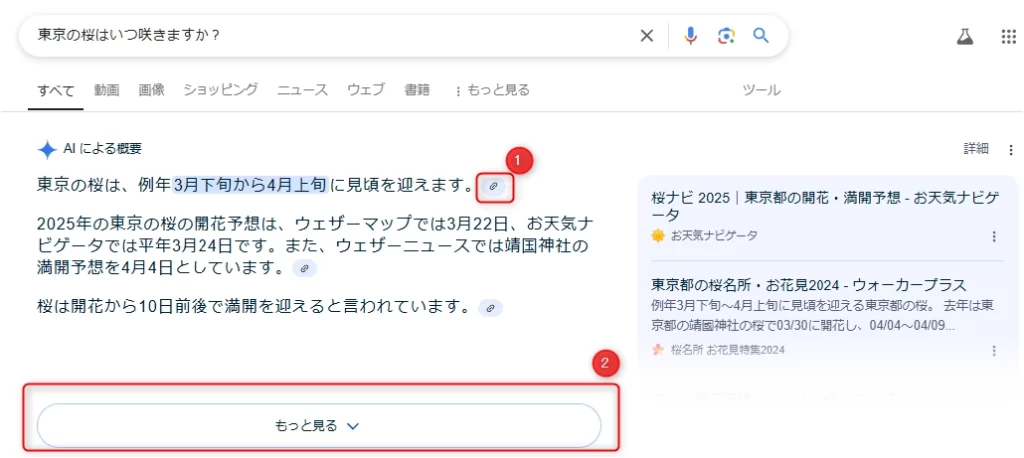

こちらの検索結果は2024年に本格運用が開始された、AI Overviewが表示された検索結果です。

2022年ごろからChatGPTなどの生成AIへの注目が高まりました。これらに対抗する形でGoogleは2023年からSGE(Search Generative Experience)の試験運用を開始し、2024年からSGEは「AI Overview」と名称変更されて本格運用が開始されています。

従来の検索結果においては、検索ユーザーが検索結果から大量のページを閲覧して、欲しい情報にたどり着くのに多くの時間を費やしていました。SGE/AI Overviewの導入は、GoogleのAI技術「Gemini」を検索結果に活用することで、包括的で正確な回答を早く得られるようになることが目的です。

現在実装されているAI Overview(旧SGE)は、個人のGoogleアカウントだけでなく、Google Workspaceなどのビジネスアカウントでも、管理者が設定を許可することで利用が可能になっています。

Google Workspaceなどのビジネスアカウントでは上図のような表示となります。

SGEとは

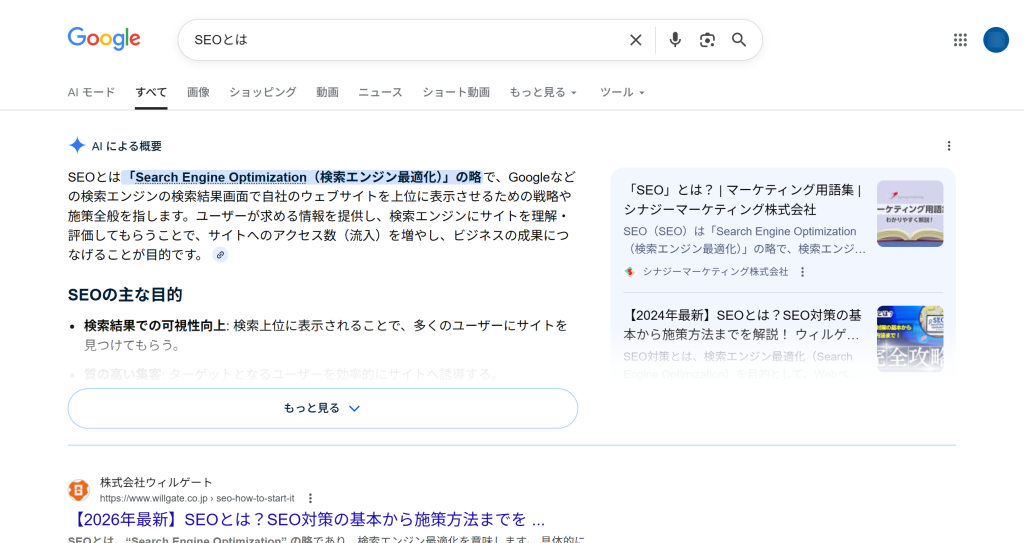

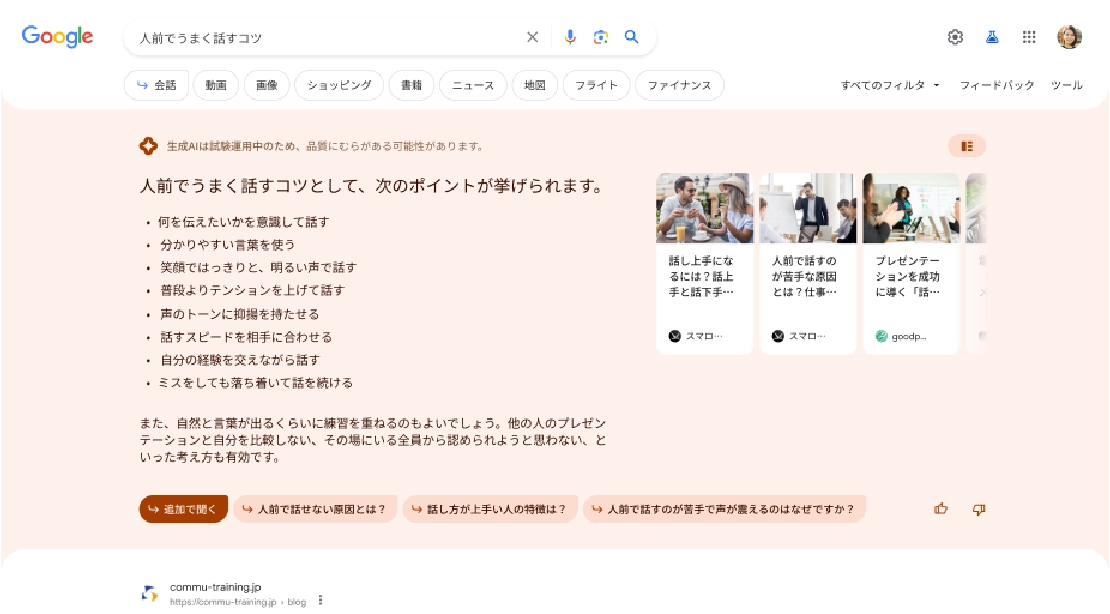

先述のようにSGEとは「Search Generative Experience」の略称で、2023年にGoogleが試験運用を開始した生成AIによる新しい検索体験のことです。以下はSGEによる検索結果の画像です。AI OverviewとSGEでは、表示やデザインをはじめ、いくつかの差があります。

画像提供:Google

出典:https://blog.google/intl/ja-jp/products/explore-get-answers/2023_08_search-sge/

どちらも生成AIによる要約した回答が表示されますが、AI Overviewと比べるとSGEでは長い文章となっていました。また、「追加で聞く」という 追加質問や関連トピックの提案が表示されていることがSGEの特徴でしたが、AI Overviewでは、SGEにはなかった「回答に関連する広告」も表示されるようになっています。

AI Overview(旧SGE)を有効・無効にする方法

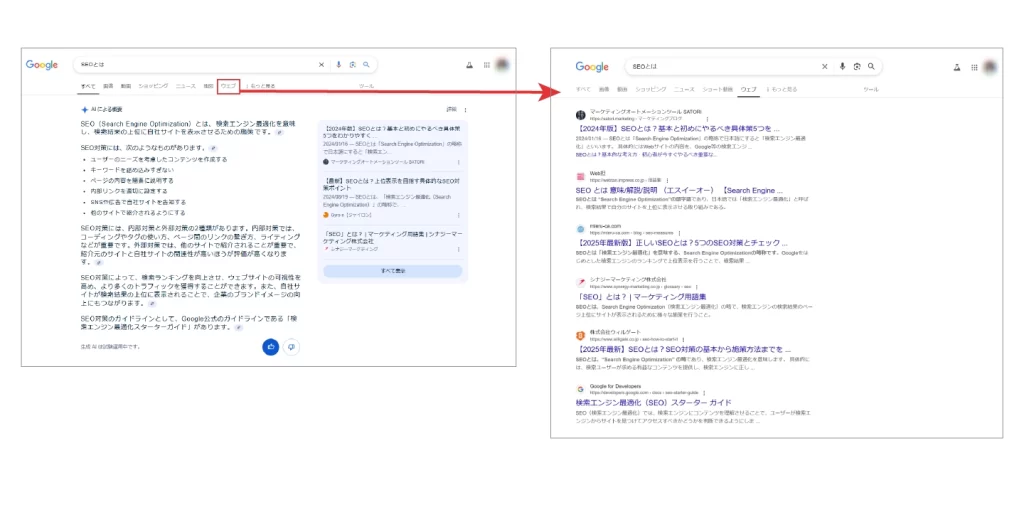

AI Overviewは、特別な操作を必要とせず、Googleで質問を入力するとその場でAIが情報を集めて簡潔にまとめた回答を表示します。現在すべてのログインユーザーに対してデフォルトでオンの状態になっています。そのため、無効にすることはできません。ただし、検索を行った後の結果画面にてフィルタをかけることで、AIによる概要などを非表示にすることが可能です。

参考:Google 検索の AI による概要で、情報をすばやく簡単に見つける

使い方と活用

特別な操作は必要なく、普段どおりGoogle検索をするだけで一部のクエリにて自動的にAI Overviewが表示されます。ここでは、主に表示後の使い方について解説していきます。

1.会話のように検索をする

WhatやWhy、When、Who、Whereなどの「W」の質問にて表示されることが多く、How(やり方、作り方など)については表示されないことが多い印象です。普段の会話のように検索してみましょう。

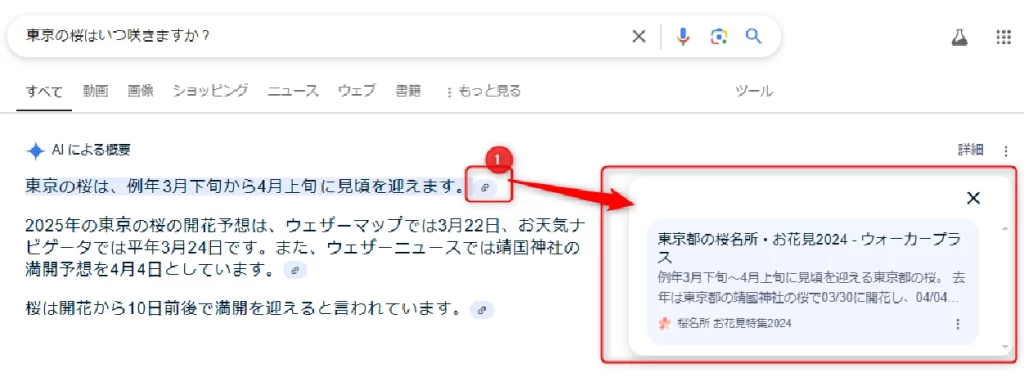

データソースを確認するためのアクションボタン①②が表示されます。

2.データソースを確認

①のリンクマークをクリックすると、右側のデータソースが切り替わり、該当のデータソースが表示されます。

データソースをクリックすると該当のWebページに遷移します。

生成AIがSEOに与える影響と対策

AI Overview(旧SGE)は、検索結果や検索ユーザーの行動に大きな影響を与えるため、SEO施策を行っているWebサイトの検索流入数にも多くの変化をもたらす可能性があります。影響と対策をまとめました。

1.検索結果におけるクリック率(CTR)の低下

AIによる概要で検索ユーザーの欲しい情報を満たしてしまう機会が増えるため、検索結果上位に表示されても、なかなかクリックしてもらえないようになります。検索結果のみを閲覧して離脱する「ゼロクリック検索」が増えていると言われており、それに向けた対策が必要となります。

AI Overviewに採用されるコンテンツを作り、魅力的なタイトルをつけてCTRを上げる、画像や動画といったリッチコンテンツとして検索結果での表示を狙うなどの対策を行いましょう。従来のキーワード中心のSEOから、よりユーザーの意図を捉え、質の高いコンテンツを提供することが求められるようになりました。

2.トラフィックが分散される

AIによる概要において複数のページが参照されるため、検索上位ではないコンテンツへのトラフィックが増え、上位のトラフィックが下がる可能性があると言われています。こちらに関しても、対策としては、AI Overviewに採用されるコンテンツ作りとなります。採用され、データソースの参照として表示されるコンテンツを作る他にできる施策はありません。

3.ロングテールキーワードの重要性が上がる

AI Overviewによる要約対象とならないようなニッチな検索ニーズは、今後も流入が見込めます。細かい検索意図に応えるコンテンツにテーマを広げていきましょう。

また、How(やり方、作り方など)系の検索意図には概要で応えられないものが多いため、引き続き検索流入を狙うことができます。画像や動画といった視覚的な解説が必要になるなど、「AIによる概要」が苦手な分野でページを作成していきましょう。

4.意図しない形で表示されてしまう可能性がある

生成AIが誤情報として、意図せぬ形でコンテンツを表示してしまう可能性があり、炎上のリスクもあります。AI Overviewに引用されたくない場合には、robots meta タグのnosnippetを設定しておくことで、コンテンツが AI による概要の直接入力として使用されないようにすることが可能です。

参考:Robots meta タグ、data-nosnippet、X-Robots-Tag の設定

生成AIと検索の今後は?

生成AIと検索エンジンの技術の進歩は、今後の検索体験を大きく変えていくことが予想されています。徐々に会話型インターフェースにシフトし、検索結果はより直感的で視覚要素を含むようになり、快適な検索体験が提供されていくこととなりそうです。

コンテンツの品質・信憑性は今以上に重要視され、動画や画像などのリッチコンテンツへのニーズも増え続けるでしょう。SEO従来のキーワード中心のコンテンツ制作ではなく、専門知識に基づき、他と差別化できるような体験を盛り込んだ、正確で信頼できる情報を発信することを心がけましょう。

AI Overviewに対応するためのSEO施策は、常に進化しています。最新の情報をキャッチし、状況に合わせて最適な対策を発見していく必要がありそうです。

この記事が気になる方へ!おすすめの資料はこちら

マーケティングの教科書~SEO・Web解析編~

SATORIマーケティングブログの記事から、SEO・Web 解析にまつわる情報を一冊にまとめました。

必要な時に、必要な箇所だけを読んですぐにご活用いただけます。

SEO事業者を経て2015年4月に独立し、メディア運営とSEOコンサルティングを中心に活動。2021年11月にJADE入社。個人活動として2008年にSEOの勉強と情報発信のために「バカに毛が生えたブログ」開設し、現在もSEO関連の情報を発信している。