メールや広告を解除することを「オプトアウト」と呼び、マーケティングでは「オプトアウト式マーケティング」として、事前に許可を得ることなくメールや広告を送る手法を示すこともあります。ここでは、オプトアウトの意味について詳しく解説します。

マーケティングにお悩みなら、SATORIに相談しませんか?

MAツール + Web集客支援 + 手厚いサポートで、顧客獲得のあらゆる課題を解決します。 詳しく見る >

オプトアウトとは?

オプトアウトには2つの意味があります。

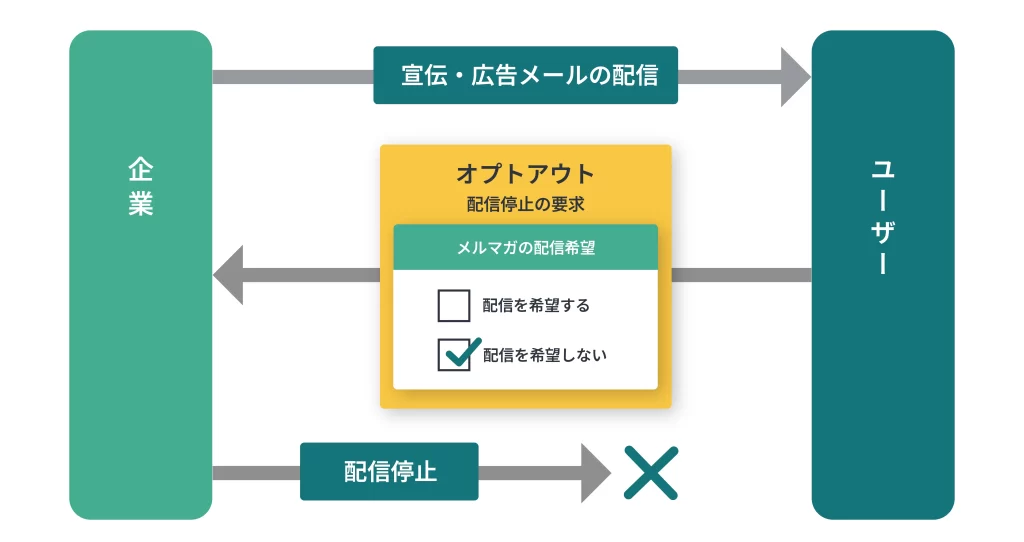

ユーザー行動においては、メールの配信停止や広告の解除などの行為を「オプトアウト」と呼びます。オプトアウトは英語の「opt(選ぶ)」と「out(外れる)」を組み合わせた言葉で、自動的に参加している状態から自ら選んで外れることを意味します。

マーケティングでは、事前に許可を得ずにメールや広告を送る手法を「オプトアウト方式」や「オプトアウト」と、言うこともあります。

1.ユーザーアクションとしてのオプトイン・オプトアウト

企業側が収集した顧客の個人情報をメールや広告で利用している状況下で、ユーザーが希望して、その利用を拒否する行為や意思表示を「オプトアウト」と呼びます。

一方、対義語として「オプトイン」があります。本人の意思で参加することを意味する言葉で、例えばメールマガジン等を受け取るよう設定する行為を示します。

2008年から、特定電子メール法によって営利を目的とした広告・宣伝メールにおけるオプトアウト(=メールを解除する)の手段を表記する義務が明確化されました。そのため、ユーザーは受信したくない情報を自由に解除することが可能です。これにより、迷惑メール等への対策が強化された形になります。

2.マーケティング手法におけるオプトイン・オプトアウト

マーケティング手法においては、ユーザーアクションと意味合いの異なる「オプトイン方式」「オプトアウト方式」という2つの考え方があります。。オプトイン方式は事前に許可を得たユーザーに広告を送り、オプトアウト方式は初めにメールや広告を送った後、停止手続きをしたユーザーへの配信を中止するという考え方になります。それぞれ、具体的には以下のような例が挙げられます。

<オプトイン方式の例>

- 商品の購入画面に「メルマガを購読しますか」というチェックボックスを設け、チェックしたユーザーに対してメルマガを配信する

- 会員登録フォームでメルマガ購読の希望有無を選択してもらい、希望したユーザーにメルマガを配信する

<注意が必要な(規制対象となりうるオプトアウト方式的な)の例>

- 名刺交換をした相手に、明確な同意ないまま宣伝色の強いメールを送る

- 会員登録時に取得したメールアドレスへメルマガを配信する

昨今はプライバシーの問題や法規制の強化を背景として、オプトアウトが禁止されています。消費者から批判される対象となり得る行為であり、企業のイメージや評判を下げるリスクがあるので注意してください。

オプトアウト方式からオプトイン方式へのシフト

現在は法規制等を背景に、オプトアウト方式のマーケティングが厳しく制限されています。また、ユーザーのプライバシーや権利の保護に対する意識も高まっており、事前にユーザーの同意を得るオプトイン方式へのシフトが進んでいるのが現状です。そのため、オプトアウト方式のマーケティングを採用している企業は、ブランドイメージや評判が低下してしまうリスクがあります。

コンバージョン率が高く、配信コストに対する費用対効果が良いのは、オプトアウト方式ではなくオプトイン方式です。そのため、多くの企業がオプトイン方式を採用しています。ただし、オプトイン方式に加えてメールのパーソナライズやセグメント配信も進んでおり、いかに配信効率の高いメール配信を実現させるのかが課題となっています。

オプトアウト式マーケティングへの規制

2008年から特定電子メール法によって、原則として事前に同意を得た者に対してのみ配信が認められる「オプトイン規制」が導入されました。もし違反メールを送った場合は、処罰の対象となります。具体的には、以下のような罰則が科される恐れがあるので十分に理解しておきましょう。

- 個人:1年以下の懲役、または100万円以下の罰金

- 法人:3,000万円以下の罰金

そのため、広告宣伝メールは原則として、あらかじめ同意を得た場合にのみ配信が可能です。また、同意を得ているかどうか、記録も保存しなくてはいけません。このほか、メール本文には送信者の氏名や住所、そしてユーザーが自身で自由に配信を解除できる、受信拒否設定のリンク等を表示する義務があります。マーケティングに広告宣伝メールを用いる場合は、こうした規制に準拠するよう十分に注意しましょう。

オプトイン方式の実施方法

オプトイン方式でのマーケティングを実施する際には、以下の手順が求められます。

1.オプトインの仕組み作り・システム導入

クッキー同意バナー(CMP)の設置など、オプトインを運用できるシステムを導入します。

2.オプトイン取得

オプトインを取得するため、リストにメール等で連絡して「メールを受け取るかどうか」を確認します。

3.運用

オプトインの記録や、メールマーケティングのKPIを見直します。KPIは「配信数」や「クリック数」などメール受信数に依存するものではなく、「開封率」「クリック率」「コンバージョン率」などが望ましいでしょう。

関連記事:メールマーケティングとは?効果は?具体的な手法と流れ・コツを紹介

受信者に快適なメールマーケティングを実施しよう

法規制の強化、あるいは消費者からの批判といったリスクを背景に、マーケティングはオプトアウト方式からオプトイン方式へとシフトしています。受信を望まないユーザーに対して、勝手に広告やメールを送る行為は避けなくてはいけません。メールを配信する場合はオプトイン・オプトアウトの仕組みと共に、それらが不十分な場合のリスクを十分に理解しておくことが大切です。

メールマーケティングは顧客一人ひとりに合わせ、受け取り側が快適に感じられるような配慮が欠かせません。そのためには、MAツールの活用がおすすめです。MAの機能や導入については、詳しい資料をご用意しておりますので、以下よりぜひご覧ください。

この記事が気になる方へ!おすすめの資料はこちら

失敗しない!MAツール導入成功ガイド

導入前に必読 MAツール導入成功は準備で決まる!失敗しない完全ガイド

本資料は、MAツール導入を成功させるための実践的なガイドです。導入により何を実現したいのかを明確にする「要件定義」のプロセスから適切なMAツールの選定、そして導入後の活用まで成功へのヒントが分かります。

ナレッジ・リンクス(株)代表、NPO法人HASHIRU理事。大学在学中に人材ベンチャーでRA/CAとして勤務し、新卒で医療系人材会社に就職。RAとして主に医薬品業界を担当し、トップセールスを達成した後に営業企画職を兼務。Webマーケティングに従事し、その後はITサービスの新規事業にも携わる。IT系企業に営業企画職として転職し、数値分析および戦略立案を担う。その後にナレッジ・リンクスとして独立し、約3年後に事業を法人化。多くのフリーライターとパートナーシップを構築し、幅広いコンテンツ制作を担う。個人でもライターや編集者として、主にスポーツ・ビジネス関連の分野で活動する。その他、ランニングクラブ運営やメディア編集長など。趣味はマラソン、4人の子を持つ大家族フリーランス。