インターネットは私たちの生活に欠かせない便利な存在ですが、すべての人が同じように利用できているわけではありません。たとえば、視覚や聴覚に障がいのある人、マウス操作が難しい人、高齢者など、Webサイトの利用に不便を感じる人は一定数存在します。

そうした人々にも情報が正しく伝わり、誰にとっても快適に使えるWebサイトを実現するための考え方が「ウェブアクセシビリティ」です。この記事では、ウェブアクセシビリティの基本的な概念から、具体的な対応例、法的義務、そして実際の対応方法までをわかりやすく解説します。

ウェブアクセシビリティとは?

ウェブアクセシビリティとは、障がいの有無や年齢、利用環境にかかわらず、すべての人がWebサイトにアクセスし、情報を得たり操作したりできるようにするための考え方です。

たとえば、視覚や聴覚、運動機能に障がいのある人にとって、一般的なWebサイトは使いづらい場合があります。そのため、画面を見ることが難しい人には音声読み上げソフトに対応した設計を、マウス操作が困難な人にはキーボード操作だけで利用できるようにする配慮が求められます。

この考え方は、障がいのある人に限ったものではありません。加齢による視力の低下や、一時的な怪我で片手しか使えない状況、あるいはスマートフォンを使って小さな画面で閲覧している場合など、さまざまな制約のある人にも関係します。

つまり、ウェブアクセシビリティを高めることは、誰もがストレスなくWebサイトを利用できる環境づくりにつながります。それは単なる技術的対応にとどまらず、すべての人にやさしい「思いやりの設計」を目指すという姿勢でもあるのです。

ユーザビリティとの違い

ウェブアクセシビリティと似た言葉に「ユーザビリティ」がありますが、この2つは目的や対象が異なります。ユーザビリティは、Webサイトを「使いやすくする」ための考え方です。たとえば、ナビゲーションが直感的であること、文字が読みやすいこと、購入までの導線がスムーズであることなど、ユーザーが快適に操作できる工夫が含まれます。

つまり、ユーザビリティは「より快適な操作のための配慮」、ウェブアクセシビリティは「そもそも利用できるようにするための配慮」といえるでしょう。

この2つは対立するものではなく、むしろ相互に関係しています。ウェブアクセシビリティを高めればユーザビリティも向上し、ユーザビリティに配慮すればより多くの人にとって使いやすいWebサイトに近づくからです。Webサイトを制作・運用するうえでは、この両方の視点を持つことが非常に重要です。

ウェブアクセシビリティの具体例

ウェブアクセシビリティの重要性が高まるなかで、具体的にどのような工夫をすればよいのか、実践的なポイントを知りたいという方も多いでしょう。ここでは、ウェブアクセシビリティ向上のために、Webサイトで取り入れたい代表的な対応例を紹介します。

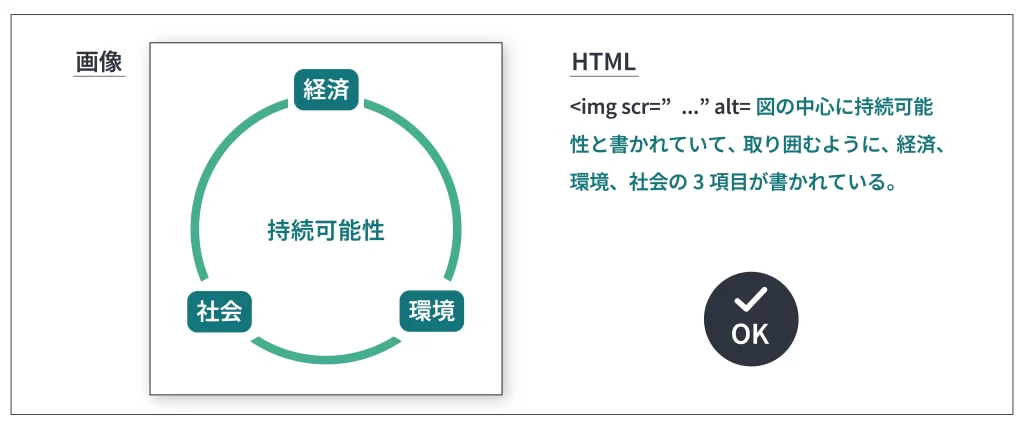

1)画像の代替テキスト(alt属性)の適切な設定

視覚障がいのある人は、画面上の情報をそのまま認識できないため、スクリーンリーダーという音声読み上げソフトを使用してWebページの内容を把握しています。しかし、画像はそのままでは内容が伝わらないため、HTMLの「alt属性」を用いて画像の説明文を記述することが重要です。スクリーンリーダーはこのalt属性の内容を読み上げることで、視覚的に得られるはずの情報を音声で伝えることができます。

たとえば、会社概要ページに掲載されている建物の外観写真に「建物の写真」とだけ記述するのではなく、「〇〇株式会社の本社ビル外観」と具体的にすることで、より正確に情報を伝えられます。一方で、装飾目的の画像など意味を持たないものについては、alt属性を空(alt=””)に設定することで、スクリーンリーダーが不要な情報を読み上げるのを防げます。

2)文字と背景のコントラスト比の適切な調整

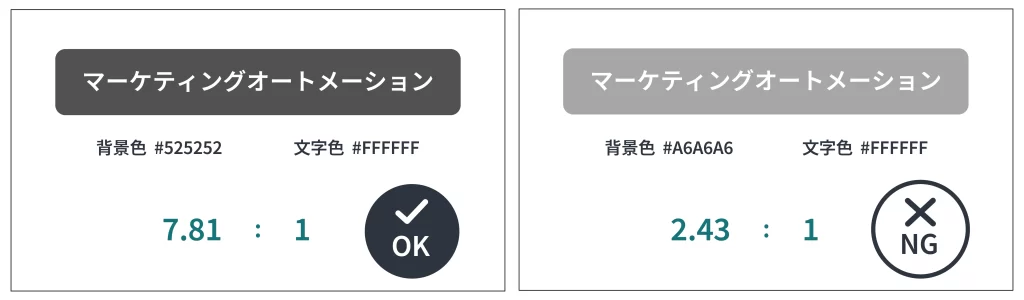

見た目のデザイン性を重視することも大切ですが、色の組み合わせによっては文字が背景に埋もれてしまい、視認性が大きく低下することがあります。特に、色覚障がいのある人や視力の弱い高齢者にとっては、コントラストが不十分だと文字が読みづらくなり、情報そのものにアクセスできなくなる恐れがあります。

そのため、文字と背景色のコントラストを十分に確保することが重要です。たとえば、背景が白の場合は文字を黒や濃いグレーに、逆に背景が暗い色の場合は文字を白に近い明るい色にするなどの配慮が求められます。なお、ウェブアクセシビリティの国際基準であるWCAG(Web Content Accessibility Guidelines)では、「少なくとも 4.5:1 のコントラスト比」が推奨されています。

参考:ウェブアクセシビリティ基盤委員会 「WCAG2.0|1.4.3 コントラスト (最低限)」

3)動画に字幕やナレーションを付ける

聴覚に障がいのある人や、音を出せない環境にいる人にとっては、動画に音声だけで説明やナレーションが含まれていても、その内容を把握することができません。そこで字幕を付けることで、話している内容はもちろん、効果音やBGMといった音の情報も視覚的に理解できるようになります。

また、映像だけが流れる動画や、視覚的な説明が中心となるコンテンツでは、視覚に障がいのある人向けにナレーションを追加することで、どのようなシーンなのかを音声で伝えることが可能です。たとえば、「画面に製品の一覧が表示されている」「操作ボタンが点滅している」など、視覚情報を補足する説明を音声で提供することで、映像の内容がより理解しやすくなります。

さらに、音声のみのコンテンツ、たとえばポッドキャストや音声インタビューなどでは、聴覚障がいのある人のためにテキスト版を提供することも重要です。会話の内容を文字起こしして本文に掲載したり、PDFなどでダウンロードできるようにしたりするだけでも、アクセシビリティの大きな向上につながります。

4)キーボード操作のみで利用できるようにする

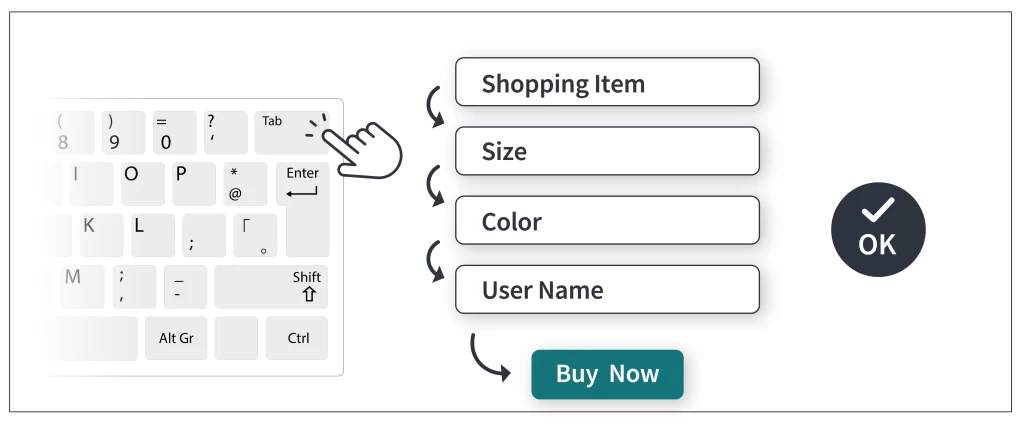

手や腕の動きに制限がある運動障がいのある人にとって、マウス操作を前提としたWebサイトの利用は困難です。こうした人でも快適に操作できるようにするには、キーボードだけで操作できる設計が欠かせません。

具体的には、Tabキーでリンクやボタンなどに順番にフォーカスを移動できるようにしたり、Enterキーでクリックと同様の操作ができるようにしたりといった配慮が求められます。これにより、マウスを使わなくてもページの閲覧やフォームの入力、さらには購入手続きまで完了させることが可能になります。

また、キーボード操作への対応は、視覚障がいのある人にとっても非常に重要です。スクリーンリーダーは基本的にキーボードを用いて操作するため、キーボードに対応していないWebサイトでは、情報へのアクセスそのものを妨げてしまうことになります。

ウェブアクセシビリティ対応は努力義務

2024年4月の障害者差別解消法の改正により、ウェブアクセシビリティへの対応はこれまで以上に重要なテーマとなりました。これまでは国や地方公共団体などの公的機関を中心に求められていた「合理的配慮」の提供が、改正後は民間事業者にも義務化されたのです。つまり、企業のWebサイトにおいても、誰もが利用しやすいように設計・運用することが、社会的責任として明確に求められるようになったということです。

ただし、現時点ではあくまで「努力義務」として位置づけられています。それでも、合理的配慮を適切に提供するための環境整備が求められており、その一環として、Webサイトに関してはJIS規格に準拠した形でウェブアクセシビリティを確保することが期待されています。

対応していなくても罰則はない

対応していないからといって罰則が科されるわけではありません。日本国内では、ウェブアクセシビリティ対応について、明確な罰則規定は設けられていないのが現状です。

ただし、障害者差別解消法に基づき、行政機関などからの報告要請に対して応じなかったり、虚偽の報告を行ったりした場合には、「報告義務違反」として過料の対象となる可能性があります。つまり、日常的な運用において罰則がともなうわけではないものの、誠実な姿勢での対応が企業として求められているということです。

対応が強制ではない今だからこそ、積極的にウェブアクセシビリティの確保に取り組む姿勢が、企業の信頼性や社会的評価の向上につながるといえるでしょう。

ガイドラインと規格について

日本国内でウェブアクセシビリティの基準とされているのが、「JIS X 8341-3:2016」です。これは、あらゆる人がWebサイトを快適に利用できるように策定された日本産業規格で、国際的なガイドラインである「WCAG 2.0」と整合性を持つ形で定められています。つまり、JIS規格に準拠することで、実質的に国際基準にも対応していることになります。

WCAG 2.0では、ウェブアクセシビリティを確保するために、「知覚可能」「操作可能」「理解可能」「堅牢」という4つの原則に基づき、12のガイドラインと、それをさらに細分化した61の達成基準が設けられています。これらはすべて、誰もがどのような状況でもWebサイトを利用できるようにするための明確な指針です。

企業がウェブアクセシビリティに対応する際は、この「JIS X 8341-3:2016」の内容を理解し、それに沿ってWebサイトを整備していくことが基本となります。ガイドラインや規格の詳細、実務レベルでの取り組み方については、デジタル庁が公開している「ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック」などの資料が参考になります。

参考:デジタル庁「ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック」

ウェブアクセシビリティに対応するメリット

ウェブアクセシビリティへの対応は、義務や社会的責任を果たすだけでなく、企業にとっても大きなメリットがあります。誰にとっても使いやすいWebサイトを提供することで、利用者の満足度が向上し、信頼性やブランドイメージの強化につながります。特に、障がいのある人や高齢者を含む幅広い層がスムーズにサービスを利用できるようになることで、ECサイトなどでは売上の向上も期待できます。

また、SEOの面でも有利に働きます。たとえば、画像に適切なalt属性を設定したり、HTML構造を論理的に整理したりすることで、Googleなどの検索エンジンがWebサイトの内容を正確に理解しやすくなります。さらに、使いやすさを高めることで離脱率の低下や滞在時間の増加につながり、検索エンジンから高い評価を得やすくなります。

このように、ウェブアクセシビリティへの対応は、すべての利用者への配慮であると同時に、企業にとっても戦略的に価値のある投資といえるでしょう。

関連記事:SEOとは?基本と初めにやるべき具体策5つをわかりやすく解説

ウェブアクセシビリティへの対応方法

ここからは、「JIS X 8341-3:2016」に則ったウェブアクセシビリティ対応の手順について解説します。規格に沿ってWebサイトを整備するだけでなく、その規格に対応していることを示す必要もあります。

1. 規格に対応する度合いを決める

自社のWebサイトがどの程度まで「JIS X 8341-3:2016」に対応するか、その対応度合いを決めます。対応度を示す方法として「準拠」「一部準拠」「配慮」の3つの表記パターンが設けられており、それぞれの意味と公開条件は以下のとおりです。

| 表記 | 意味と公開条件 |

|---|---|

| 準拠 | 試験を実施し、達成基準すべてを満たしている。 試験結果と合わせて公開する必要がある。 |

| 一部準拠 | 試験を実施し、達成基準の一部を満たしている。試験結果の公開は任意であるが、今後の対応方針を記載する必要がある。 |

| 配慮 | 配慮はしているが、試験の実施と結果の公開は問わない。目標とした適合レベルもしくは参照した達成基準一覧を記載する必要がある。 |

自社の対応状況を外部に示す際は、どの度合いで対応しているのかを明確にする必要があります。特に「準拠」の表記を使用する場合は、JISの試験方法に則った検証が必須であり、適切な記録と公開が必要です。

この対応度の表記方法の詳細については、ウェブアクセシビリティ基盤委員会が公開している「ウェブコンテンツの JIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン」で確認できます。

参考:ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツの JIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン」

2. 方針を策定する

ウェブアクセシビリティへの対応度の表記を用いる場合は、「ウェブアクセシビリティ方針」の提示または公開が必須です。この方針は、Webサイトのどの範囲で、どのレベルまで対応するのかを明示するもので、社内外に対してウェブアクセシビリティへの取り組み姿勢を示す役割も果たします。

方針を策定する際には、まず対象範囲を明確にしましょう。ドメイン名やサブドメイン名を単位とするのが一般的です。次に、「JIS X 8341-3:2016」で定義されている適合レベル「A」「AA」「AAA」のうち、どのレベルに適合させるかを決定します。日本国内では、総務省が策定した「みんなの公共サイト運用ガイドライン」においてレベル「AA」への適合が推奨されており、実際に多くの企業もこのレベルを目標に設定しています。

参考:総務省「みんなの公共サイト運用ガイドライン」

出典:ウェブアクセシビリティ基盤委員会「JIS X 8341-3:2016 達成基準 早見表(レベルA & AA)」

なお、方針の書き方については、ウェブアクセシビリティ基盤委員会が公開している「ウェブアクセシビリティ方針策定ガイドライン」が参考になります。必要な要素や文例が具体的に示されており、初めて取り組む場合でもスムーズに進められます。

参考:ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブアクセシビリティ方針策定ガイドライン」

3. 方針に基づいてWebページを作成・改善する

策定した方針に基づき、実際のWebページの作成や改善を進めていきます。ウェブアクセシビリティの品質を維持するためには、設計やコーディングの各段階で達成基準を意識しながら制作することが重要です。

「JIS X 8341-3:2016」の各達成基準の内容については、ウェブアクセシビリティ基盤委員会が提供している「WCAG 2.0 解説書」が参考になります。さらに、具体的な達成方法等については「WCAG 2.0 達成方法集」が役立ちます。

参考:ウェブアクセシビリティ基盤委員会「WCAG 2.0 解説書」「WCAG 2.0 達成方法集」

Web制作を外注する場合には、「JIS X 8341-3:2016 対応発注ガイドライン」を参考に、仕様書や要件定義の段階でウェブアクセシビリティ対応を明確にしておくことが大切です。ここで認識のズレが生じると、せっかく策定した方針が実現されない恐れもあります。

参考:ウェブアクセシビリティ基盤委員会「JIS X 8341-3:2016 対応発注ガイドライン」

4. 試験を実施して結果を公開する

策定した方針に基づいて、Webサイトが実際に基準を満たしているかを確認するために試験を実施します。たとえば、適合レベルAAに準拠していることを確認する場合は、適合レベルAの達成基準25項目と、AAの13項目、計38項目のなかから該当する基準を選定し、それぞれが達成されているかを一つひとつチェックします。

この作業は、Webサイトの全ページを対象とするか、または数十ページをサンプリングして行う方法のいずれかを選択して実施します。試験の詳細な手順やチェック項目については、ウェブアクセシビリティ基盤委員会が提供している「JIS X 8341-3:2016 試験実施ガイドライン」を参考にしてください。また、同ページ内からダウンロードできるExcel形式の「実装チェックリスト」を活用すれば、確認作業を効率的に進めることが可能です。

参考:ウェブアクセシビリティ基盤委員会「JIS X 8341-3:2016 試験実施ガイドライン」

そして、試験結果を集計して対応度を判定します。対象のページがすべての達成基準を満たしている場合は「準拠」、どれか1つでも達成基準に適合していない場合は「一部準拠」となります。試験結果には、検証日、対象ページ、適合レベル、達成状況などを明記し、Webサイト上で公開します。なお、一例として内閣府が検証結果を公開していますので、参考にしてください。

参考:内閣府「ウェブアクセシビリティ検証結果」

ウェブアクセシビリティ対応は顧客との新たな接点に

ウェブアクセシビリティへの対応は、義務や社会的責任を果たすだけでなく、企業にとって新たなマーケティングの機会にもなり得ます。すべての人が快適に利用できるWebサイトを構築することは、より多くの人に情報を届けることにつながり、結果として顧客体験の向上や企業の信頼性強化に寄与します。

さらに、ウェブアクセシビリティはSEOにも好影響を与えるため、検索結果での露出増加や新規顧客との接点創出にも貢献します。ユーザーと検索エンジンの両方から評価されるWebサイトを目指すためには、ウェブアクセシビリティと併せてSEOの基本も押さえておきたいところです。

Webサイト改善の一環として、SEOの見直しも検討されている方は、下記の「マーケティングの教科書 SEO/Web編」をぜひダウンロードしてご活用ください。実践的なSEO施策をまとめた一冊で、より効果的なWebマーケティングの実現に役立つ内容となっています。

この記事が気になる方へ!おすすめの資料はこちら

マーケティングの教科書~SEO・Web解析編~

SATORIマーケティングブログの記事から、SEO・Web 解析にまつわる情報を一冊にまとめました。

必要な時に、必要な箇所だけを読んですぐにご活用いただけます。